精选散文:昔日,孤独的少年和尚

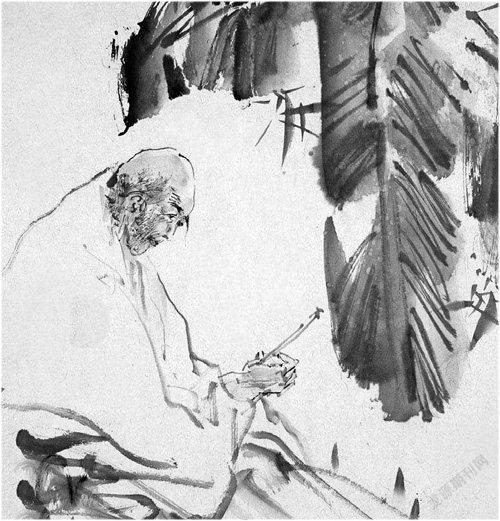

芭蕉树下的背影

一

大唐天宝年间,一个年约七八岁的钱姓小孩,跟在一个老和尚的身后,从湖南零陵的北门出发,沿着江边的古道,走到十里之外的老埠头。望着滔滔江水,小孩眼里充满了好奇。之后,一条渡船把他们渡到彼岸。老和尚带着孩子沿着古道继续行走,平平仄仄地来到了附近几里路外一个叫岐山头的村庄,那里有一座名叫书堂寺的寺庙。彼时的书堂寺已经式微,日薄西山,在香火中苟延残喘着,但毕竟还有几个僧人守着。而从零陵来的这位老和尚又跟寺庙的老方丈很熟,见面之后,便把孩子托付给对方,让孩子在书堂寺做小沙弥。

这个老和尚名叫惠融,是一个云游和尚,也是一位书法家,擅长楷书,师法欧阳询。小沙弥是他的侄孙,也就是后来的怀素。怀素因为父母前几年相继亡故,在家无所事事,因为羡慕伯祖的闲云野鹤,忽然萌生了出家的念头,便央求伯祖成全自己。而惠融禅师交往甚多,且十分喜爱这个侄孙,见孩子无人管教,于是就把他从零陵近郊的家乡带到了这里。

若干年后,怀素与一个比自己大四岁、名叫陆羽、字鸿渐的人成为了好友。这个陆羽原本是一个弃婴,但在大唐也是一个响当当的人物,个性怪异,不慕功名,擅长诗词,对茶研究特深,世称“茶圣”。

我曾多次去到岐山头村,就是为了寻找怀素的踪迹。岐山头村离湘江不远,在一个斜着的山坡上。那里有低矮绵延的山冈,颇为宽敞的田丘,还有星罗棋布的农舍,高大挺拔的古树,以及一丛丛的竹林。陌生人进去,会引起一阵狗吠,而村民们会投来友善的目光,让你想起久违的淳朴。在田垄中间,临近沟渠边,耸立着一座七层矮塔,暗喻七级浮屠。绕塔观察,发现塔身镶有功德碑,铭文记载,该塔建于嘉庆十三年(公元1808 年)秋。可以说,在永州诸多的古塔中,它只是一个年幼的孩子。但是,它带给我的感觉是一种剑指蓝天的孤独,宛如当年那个几岁的小沙弥,在这里的孤单背影。

刚出家的怀素,被安排抄写经书,并跟老方丈学习梵文。一个人的童年记忆是刻上去的,不易被磨灭。书堂寺是怀素的发迹福地,跟着老方丈学习,本来只爱草书的怀素,梵文也有了可喜的成就,甚至到了可以翻译佛经的水平,后来还得到了同姓前辈钱起的称赞:“释子吾家宝,神清慧有馀。能翻梵王字,妙尽伯英书。”当然,怀素从长老那儿学到的知识不仅仅限于梵文,还包括认字、习文、作诗,等等。如果没有这个基础,怀素不可能与当时那么多的著名文人交往。即便勉强交往,也会贻笑大方。

遗憾的是,尽管老方丈修养很深,无奈已风烛残年。不到几年,就如花凋谢。屋漏偏逢连夜雨,据说老方丈去世不久,书堂寺又遭遇火灾,导致香火中断,大家树倒猢狲散,自寻出路,十几岁的怀素又从老埠头渡过湘江,沿着古驿道回到了零陵城。

相关阅读

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法