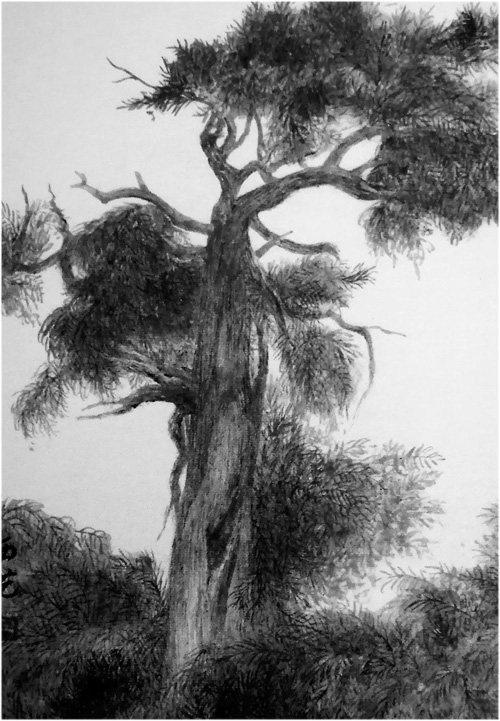

生活随笔:文化老树

一棵老树

入行做出版,没能赶上20 世纪八九十年代的井喷期。跨过世纪头几年,喷发暂息。我入行,恰好就在那个清冷时点。

世上好些小行当,行外人看着不起眼,行内人看来却英才蔚起、风云际会。出版就这样。初进集团那几年,我的日课之一,就是认数祖宗牌位。除了清末王先谦、叶德辉等湘籍出版家,更多的,是20 世纪八九十年代在业界攻城略地的“右派军团”“四骑士”,等等。其时他们多已作古,健在的也已退休,一时风流云散、星辰寥落。关于他们的传说,却始终都在。但凡谈及湖湘出版的种种荣光,这些人依旧是话题中心。倘与外省同行聊天,你若讲不出三五则有关他们的掌故,必遭质疑和鄙弃。

这种同行间的闲聊,谈及最多的,是钟叔河先生。

头几年,我和钟先生同住一个院子,后来我搬去近郊,先生仍旧住在院子里。先生所居的“念楼”,就在集团办公楼后面宿舍的二十层。照说可以时常不期而遇,其实相见一次很难。先生平素不散步、不串门、不聚餐、不送客,除了偶尔上医院查体或看病,几乎不下楼。如想见他,必得跑去念楼。

先生同城交往的圈子小,除了朱健、朱正几位同辈旧好,便是周实、王平三两个忘年之友。先生不欢喜他人造访,假如事先未约妥,贸然跑去念楼,任你将那扇油漆斑驳的门敲烂,门里的保姆也不会把门打开。“天干无露水,老来无人情”,先生视这种往来应酬为浪费生命。或许正因世事通达,他才不愿纠缠在虚与委蛇的人情世故中。

头回见先生,是我刚接手集团的董事长,去做礼节性拜访。办公室联系了好几次,先生才给了见面时间。乘梯上到二十层,楼道里光线昏暗,很费劲才找到那块竹刻的小门牌,上面是先生手书的“念楼”二字。“念”字除了是“廿”的谐音,应该还寄寓了先生的情感或者事业上某种心心念念的东西。先生深藏于心,外人也不敢妄加猜度。

保姆将我让进念楼,领入客厅,说先生马上就出来。客厅显得有些窘迫,家什虽不多,但每样体量都大,若与房间的面积匹配,已属超大配置。虽叫客厅,看得出这里除了会客,还有更混杂的用途。可见,会客在先生的生活中,是件颇不受重视的事。东西两墙摆满书柜。柜里的书,开本、版本驳杂,且多为旧书,有的已破损,间或几本新的,都是先生自己或老友新版的著作。书柜顶上,挂着或摆着装裱过的友人手札、条幅,都是文化界声名显赫人物的手迹。媒体做报道,必谈先生与上辈、同辈文化名人的交往,大抵与记者在此所见的这些手迹有关。客厅的正中,摆着一张英式斯诺克球台,台面深绿的绒布已褪色,看上去像一片久无赛事的足球场。球台的木框有些磨损,可见球台并不是一种摆设。先生有经常比赛的球友吗?好像过去是夫人,夫人走后,先生就很少开杆了,偶尔打打,那也是先生自己与自己比。这是先生主要的体育运动,但我猜想,或许更是一种精神运动。一个人屏蔽身外的世界,只把自己当对手,倒是令人生出些絕世剑客的想象。靠窗,有一套皮质沙发,款型老,坐着也不舒服。先生不换,可能是刻意为之,他不希望客人舒舒服服坐在那里闲聊,浪费自己的光阴。

相关阅读

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法