生活随笔:一轮红日

大太阳

天是包老爷的脸,掉过去黑了,掉过来亮了。

我又见到大太阳,已斗转星移40 年,它还和当初一样鲜红。

当初见到它,是一个春风成群结队的上午,语文老师领读罢《沁园春·雪》,开始逐字逐句地讲解。他一手捧着教科书,一手拿半截粉笔,需要板书时就掉转身去书写。讲到激动处,语文老师尺寸不足的裤子,裤脚一欠一欠的,露出比妇人肉还白的脚腕,趴在他头上的劳动布帽子做着俯卧撑,耷拉的帽舌一起一伏。板书变得龙飞凤舞,从窗玻璃斜射到讲台上的一束阳光中,粉笔尘像水中微生物一样浮游。

我们自然也很激动,但多半是盲从,亲眼见过的,唯“山舞银蛇”,能想象出来的,只有“万里雪飘”。站在村口,向北即可瞭到的雁门关,冬天大雪纷飞时,奔走的山脉确如蛇起舞,若爬上关顶的长城遥望内外,真乃“万里雪飘”。其余的他怎么讲解,总像隔靴搔痒,在我们脑海里都形象不起来,甚至一片混沌。

屋外的春风一拨接一拨,从河洼水汪汪的田野上而来,从村庄泛活的大街小巷而来,带着绿意且催促着绿意,把校门口两排白杨树上的芽乳头似的越刮越大。它们涌进校园,有的变成黄鼠狼的模样,从教室的缝隙钻进来,有时会把缝隙撑大,发出陶罐呜咽一样的叫声。黑亮的陶罐里,酒已一干二净,但酒魂未散,盛满月光时,一如既往的清冽。钻进教室的风,与我们“沆瀣一气”,渲染着课堂气氛。

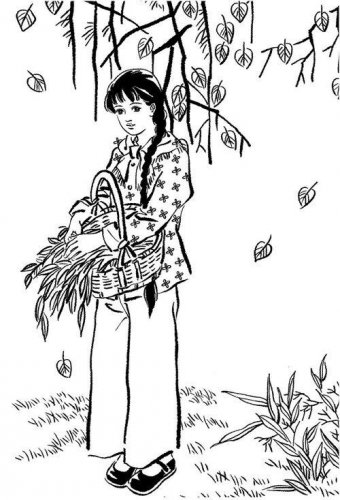

讲到“江山如此多娇”时,语文老师把书反扣到教桌上,把粉笔丢进粉笔盒,拍拍手上的粉笔尘,从教桌下面的空格里取出一幅画。他解开系画的牛皮纸绳,先在教桌上小心翼翼地展开,用嘴吹扑吹扑画面,然后两手捉着画的两端,拿在胸前向我们展现。

我们不知道他是啥时候把画带来的,从他踏着上课的铃声走进教室,走上讲台,左腋下似乎就夹着一本教科书和一本教案。他从教桌下面取出画的时候,满教室的脖子鹅起来,我们的目光紧盯着他的手,看到画面的一刻,异口同声地发出一声“哇”。如果换成今天,肯定还会拽个“噻”出来。画陈面旧色,却因我们的一声“哇”亮了,整个教室也跟着亮了。当时我们根本不懂什么国画,只感觉它不像年画,但又像年画一样美。最突出的是那颗太阳,位于画面的右上方,仿佛刚画上去的,刚从云海中喷薄而出。

在“哇”的瞬间,它掉进我同桌的眼中:啊,大太阳!他伸出手去指着,对我说:“你看,大太阳!”

我又见大太阳,是在南海之滨的阳江,跨越的千山万水,像过去的40 年遥远。遥远的尽头,是一座祠堂改建的教室,春夜常有巴掌大的蛾从屋顶深处蝙蝠一样飞下来,扑到屋梁下悬挂的电灯上,或没电的时候扑到课桌边栽着的蜡烛上。有时呼地化作一团火,差点燎了谁的头发或眉毛,与助长的烛焰一道蹿起,将上方的黑暗烧个窟窿,撇下一丝发臭的煳味,钻进窟窿不见了。吓得上夜自习的我们惊叫起来,女生的尖叫像打破玻璃,割得窗外的夜皮开肉绽。天亮后,它们又躲回屋顶深处。

相关阅读

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领