生活随笔:一轮红日(2)

大太阳

那天,躲在屋顶深处的蛾,也聆听了语文老师的讲解。

教室被“哇”亮后,他上身前倾了,大声问:“祖国的江山美不美?”

我们仰起头,有的还闭上眼,高叫道:“美——”

他满脸堆笑,把上身重新挺直了,说:“所以啊,引无数英雄竞折腰……”

但是,不知为什么,语文老师始终没告诉我们画的名字,它留下的印象像课本的一张彩页,在下一节讲授新课的语文课上,与《沁园春·雪》一起翻了过去。掉进同桌眼中的大太阳,便成了我记住它的名字,后来我当然知道它叫什么,但是仍喜欢叫它大太阳。每当记起的时候,我首先想见的是那轮红日,然后才是整个画面。据说原作上的大太阳,比篮球还大,用最好的朱砂畫的。在阳江去见它时,就像去会往昔的初恋,跨进门的一刻我屏声息气,看到迎面墙上的它时,怀揣的呼唤便在心中冒出:大太阳!又见大太阳!

在此之前,我其实还有两次见过大太阳,一次是我初中毕业考上师范后,在美术课本中见到的,与晁楣的套色木刻《北方的九月》放在一起,知道了它的名字叫《江山如此多娇》,也就是最初我在课堂上看到的画面左上方的那几个字。作者是傅抱石和关山月。又从美术老师口中,知道了它不同凡响的“前世今生”,现在悬挂在北京人民大会堂。另一次是多年后,早晨乘车途经一个小城广场,在几位大妈的舞乐中,从车窗一掠而过地见到了它,高悬在迎街矗立的画壁上,与朝日交相辉映。

但奇怪的是,这两次给我的印象都很淡,好像压根儿就没发生过,因此“我又见到大太阳”,“又”中并不包含这两次。而这次之所以强烈,我想是见它的地方不一般,是在关老的故乡。更准确地说,是在他的故居。再就是来阳江之前,我了解到关老曾到过我家乡的雁门关,并且创作了《雁门关春耕时节》。那“色彩清新自然”的画面,有一种村姑般的亲切,勾起我浓烈的乡情,近一甲子前的雁门大地,春天是如此美丽:“远处雪山皑皑,山脚红花似锦,绿草如茵……”

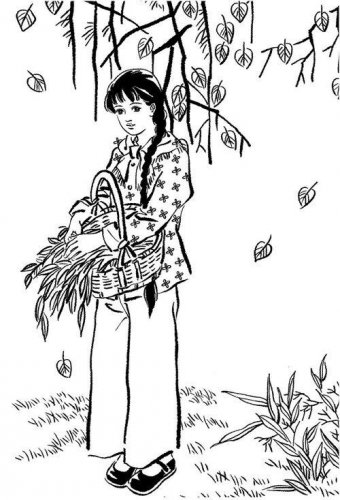

那年是1964 年,关老与“黄新波、方人定、余本应邀到山西省大同、恒山及雁门关等地写生”,创作了《雁门关春耕时节》。颇有意思的是,画中的树仔细看,若隐若现南国椰树的影子。第二年,他又根据《雁门关春耕时节》创作了《春到雁门》。两幅作品“构图类似”,不同的是后者截取前者的局部,然后“进行放大描绘”,“弱化了树木形象而突出了人物形象”。被弱化的树木,椰树的影子没有了,老树发新枝,现在雁门关下仍能见到与画中一样的树。被突出的人物,四个人骑着自行车,一手握着车把,一手捉着肩扛的农具,奔向热情洋溢的田野。

相关阅读

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领