生活随笔:人生的炼狱

“毛中”那一年

1

1993年,我高考失利,考了375分(总分640),这既在情理之内,又在意料之中。当时高考的重点和普通本科录取率极低,想上大学普遍要经过高三复读甚至要复读好几年。我们学校虽说早些时候也曾经辉煌过,但那几年几乎连年“黑窝”(一个都没考上);不像现在的学生平时和考前要进行大量的系统训练,我们高中时基本上没做什么资料和试卷。所以,我们班也就没有谁会异想天开,指望应届能考上大学。

在家待了一段時间后,学理科的田同学来找我到毛坦厂中学复读。

约好的日子,一大早,我们俩带上课本和其他用品,扛着装在蛇皮口袋里的被子就出发了。走到黄泥坎等候过往客车,先坐到六安,再在今天六安三角台东边那一块的车站换乘长途车到毛坦厂。途中经过一段陡峭的山路,汽车吃力地喘息着盘旋而上,司机飞快地打着方向盘,我们胆怯地将目光从窗外收回,紧张到甚至屏住了呼吸。但每当惯性将我们猛地甩向另一边时,一车人都禁不住齐声发出了惊呼。

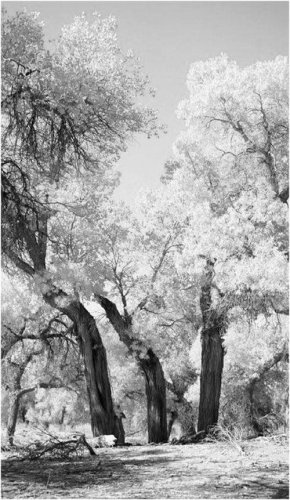

行驶过约一百二十里路,汽车将我们丢在了小镇的停车场。我俩经人指点后向着久负盛名的毛中走去。远处是青山黛影,抬眼是蓝天白云,学校静卧在那里。校门朝北,门外一大片土操场,操场东西边远远地各有一棵大树,枝叶大伞一样撑着。顺着操场外围,自西南向东北箍着一条细细的小河,河水无声,正不急不缓地淌着。

进入学校,迎门一幢办公楼。收准考证,查分数单,缴复读费,开发票,顺着桌子一圈,一条龙办下来,十分顺畅。按我的高考分数,需要缴二百六十元的费用,有点低于预期,我有了一种好像赚到钱的感觉。

下午我与田同学去操场对面西北边的那一块去租房子。这个地方看上去比我们那儿要富裕很多。从东到西有一溜条两排青砖灰瓦的起脊房子,是经过规划的,排列整齐,样式统一。里外有点儿老旧,盖好该有不少年份了。房租费比较适中,且担心再往后房源会紧张,我们俩商量后便预交了定金。于晚饭之前,将洗漱用具、衣服被褥收拾好,便安顿了下来。

2

房东家有个老奶奶,年事已高,行动迟缓,常常会默坐在床沿或门口的椅子上发呆,耳朵背(聋了),跟她说话需要大声;房东夫妇俩个子不高,话语稀少,为人实诚。“矮,矮,一肚拐”,这句古话在这可就不适用了。二人显然又都是“跌倒黄土抓三把”的朴实庄稼人;儿子儿媳刚刚结婚不久,门上还贴着大红喜字。儿子要活泛一些,见到我们会主动说笑。

前房后院的布局:前面三间房,除去中间堂屋外,房主一家五口分住;堂屋东侧和东屋北侧留有便门,通向后面不大的院落。院墙有一人多高,靠着北边围墙搭有茅厕和猪圈,旁边一口吊井,上边用木盖盖着。院落东边门朝西并排着三间低矮茅草房,墙是土坯的,估计为早先自住的房子保留下来的。

相关阅读

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(