生活随笔:泉州开元寺

尊胜别院

人的去向有时难以言说,某一段时间,你是松邻竹友、烟视蛇行,还是狐朋狗友、放浪形骸,都如神秘的图腾,嵌入生命的肌理里。

泉州开元寺是我常去的大丛林,实则被一种清晰的力量牵引着。“桑莲法界”前,菩提树的叶子叶柄细长,叶脉清晰,它清醒地梳理了人间的是是非非,又结出了一个个籽实,埋下了一段段因果。它的叶子像极了一颗颗心,又像一滴滴泪。

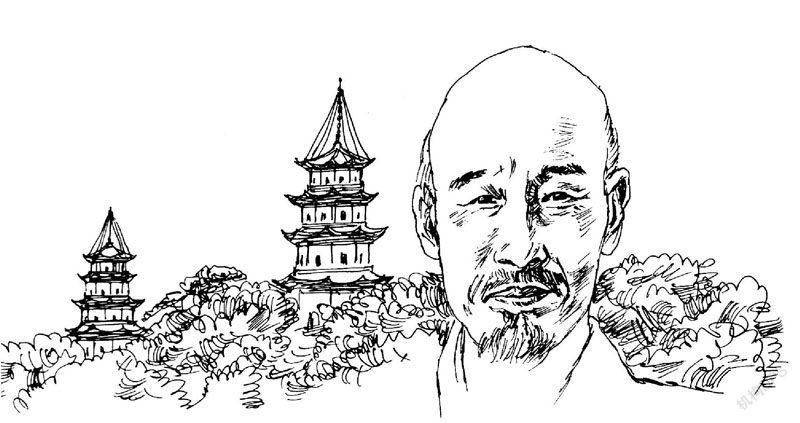

1933年初春,弘一法师在厦门普陀寺为僧众讲南山律,一讲就是四个多月,直至暑天到来,海上热风劲吹,大师遂到泉州开元寺过结夏期,并继续弘律。他以简陋的僧寮为讲堂,为学僧讲授《含注戒本随讲别录》与《随机羯磨随讲别录》。初,听者甚少。弘一法师望着听律的僧人说:“我欲以一隙之明,与诸师互相研习,甚愿得有精通律仪的比丘出现,能令正法住于世间。我在讲律的时候不求多人,只求有人能发扬弘律的愿望,肩荷南山之道统,以此为事业者,我将尽绵力,誓舍身命而启导之。”一个月后,座下听律者渐次多起来,不仅有学僧,还有各方居士。

弘一法师一边为僧众讲南山律,一边校点《四分律删繁补阙行事钞资持记》等律学典籍,为后世僧侣们存留了至要的研律资料。直至年底,弘一法师返厦门,在南普陀养正院第二次开讲。1935年春,弘一法师复到开元寺弘律。过了春节,弘一法师行脚至南安灵应寺弘法,至1941年夏初,转往晋江福林寺,后辗转复至开元寺。在开元寺弘法期间,大师不停地讲经研律,也没有停止行走,在行脚中禅悟,在实践中弘法,他要把佛陀的愿力撒布世间。诚如他在《随机羯磨疏》长跋中表明心志:“愿尽未来路,誓舍身命,竭尽心力,广为发扬,更愿后来学人,读咏此书,珍如白璧,讲说流传,万世不息,使律学发扬光大,常耀人寰。”

从1933年到1941年,大师一次次在开元寺弘法研律。他在开元寺的落脚处,名曰尊胜院,大师曾五次寄居于此。彼时的尊胜院有僧寮六间,厅一间。灰瓦红砖的禅院素净幽雅,屋前花草蓊郁,院后疏竹迎风,皆素心随喜,乐而忘忧,透着一股子安闲和静气。禅院南北通透,清朗明净,兼有僧寮水云间的恬淡与闽南民居的敞亮。大师甚喜尊胜院清幽别致,宜于清修,遂自题“晋水兰若”,并为之题下长联:

南山律教,已七百年湮没无闻,所幸遗篇犹存海外

普水僧园,有十数众弘传不绝,能令正法再住世间

为留住大师入闽14年弘法行迹,2012年,在僧俗两界的合力之下,尊胜院重修,扩建成弘一法师纪念馆。

抬脚,步入展厅内,即见一屏如分水岭,把流动的时光隔开,把人间和佛国隔开,又通过背后的流动和交汇,让该重逢的重逢,该相遇的相遇,让人倍感沉重却又倍感欣慰。屏高有六尺许,宽一丈多,呈石的质感,纹理细腻,似有无数的玄机密布其上,又仿若乾坤朗朗,天地悠悠。屏上拓的正是弘一大师绝笔——悲欣交集。四个字是浅淡的银灰色,浮雕,微微泛着光,有水银的质感。那么重,仿佛承托了人世全部悲欢,不堪重负。又那么轻,似乎化解了人世所有悲欢,轻盈如蝶。大师的遗墨真迹原珍藏于泉州开元宝刹,为镇寺珍宝。可后来因某种原因被高人借出,敬奉于上海华龙古寺,至今尚未归还,这令爱泉州、敬弘一大师的善信们意难平。但如果“悲欣交集”在别处安好,大师亦应无憾。万物、众生,来到人间,都是短暂的休憩、寄存,像流水行云,栖身何处,并无两样。或者世间所有万物,来自天然,或出自人为;是稀世罕有,还是寻常可得,在大师眼里、心里,并无高下之分,唯有佛法才是无尚珍宝。我再次凝目注视“悲欣交集”四字。是的,要经历多少人世悲欢,要踏平多少坎坷,咽下多少苦痛,阅尽多少悲欢,才能悟得这四个字的含义?单从书法艺术的角度看,这四个字已是大师书法的巅峰之作,也必定会是中国书法史上里程碑似的作品。中国书法史上,出家为僧而卓有成就者,智永、怀素、八大山人皆蔚为大家,但与弘一的书法仍判然有别。前三者的书法依旧充盈着人间的喜怒哀乐,抹不去俗世意味;弘体书风则是出世的,褪尽了人间烟火气。数十年来,“悲欣交集”的内容意蕴及书法价值历来众说纷纭、见仁见智。正如赵朴初老人对弘一大师一生的评价:无限珍奇供世眼,一轮明月耀天心!友人飞鹏兄对大师各个时期的书法均有潜心鉴赏,也见过大师的不少书法真迹,甚至哪一帧作品写于哪一年,书写时的心境都能一眼甄别,鲜有差误。他认为明诚居士在《悲欣交集见观经——弘一法师命终绝笔新解》一文中的见解尤为深刻到位:“大师以此绝笔直陈生命最后的见道境界、殊胜瑞相,以此为后来者破疑断惑去妄起信……以命终之绝笔再次告诉后人当须参读观经,导归净土……大师以悲欣交集之绝笔更将此一修行境界发挥至极处。也就是说大师不仅用‘见观经’三字直陈了花开见佛、明心见性的殊胜,同时也用其书道迂曲地传达了生灭既灭、寂灭现前的法喜。面对这种忽然超越,世出世间,十方圆明,获二殊胜的境界,自然也只有悲欣交集。”飞鹏兄认为弘一法师临终绝笔并非生命与精神的偶发性突变,而是有迹可循的渐变过程。这从大师晚年的许多书写即可明证。从大师六十一岁从永春普济寺出关后在南安洪梅灵应寺写的《受八关斋戒法》,至六十二岁给静渊法师写的“莫嫌老圃秋容淡,犹有黄花晚节香”,六十三岁给淡生居士写的“我身语意未曾恼害于众生如我心者,宁于未来受无间苦,终不发生一念之意与一蚊一蚁而作苦事,况复人耳”等书作,可窥见大师用笔结体变化轨迹,均不同于六十岁前。六十岁至圆寂前,骨架瘦长挺劲的弘体书风与平素寻常的书札体相融相生,以臻水到渠成的临终绝笔,乃“无意于佳乃佳”的神来之笔,是涅槃化成的毫端舍利,世难再现。

相关阅读

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法