生活随笔:母亲的青春年华(7)

母亲的沙家浜

二十几年过去,我从来没告诉过她,那天从中午到晚上,她的女儿——我——满脑子都是那封信上的文字和医生抽血的针筒,浑身上下失去了对炎阳的感知,像一缕阴冷的孤魂,整个磁场辐射着悲愤怨叹交加的毒箭,漫无目的地在县城游荡了一个下午,天黑以后,开始沿着璧南河,从大东门桥到文风桥,又从文风桥到大东门桥,循环往复,走了数不清的来回,夜深,最终没有从人烟稀少的文风桥边,让自己像一片梧桐树叶那样,飘进河水里去,只是实在不忍心留给她一个人世间最悲凉的结局:白发人送黑发人的伤心欲绝。

当然也还因为,在无数场滂沱的泪雨之后,在痛定思痛之后,是她的坚强和忍痛付出,让她的女儿不敢胆怯和懦弱地选择最简单的方式,了结自己的负疚、愧悔和痛苦。

许多年后,云定风清,回头设想,我的第一年高考并没有达国家统招分数线,某些同窗能走的“委托培养”的路子,我是连念头都不可能动一下的,因为那笔费用,若是让我的父母去面对,无异于天外飞来横祸。好在缺分不多,可以交最少的学费进复读班。那年我的父亲若真的倾其所有供我进高校,紧随而来的,兴许就是他和我的妹妹和弟弟的生活也难以为继。

只是当年,母亲和我,如同两只身陷蛛网的小虫,只能在那个网里挣命。

二十多年的时间倏忽过去,我已人到中年,母亲似乎依然是从前那个母亲,看待世界的方式和角度没有变,说话做事的风格没有变。十年前的她,早已过了闯荡的年龄,偏偏还想做大生意,我们给她弄了个牛奶亭,售卖牛奶和一些其他预包装食品,她最初正眼看不上,但也不得不“混”日子,有个事儿做,打发时光;她一直有重组家庭的愿望,我们支持,可到了这个年龄人家更想找个保姆式的女人,左右不合适,她也就心灰意懒了;跟我们住在一起总是磕磕绊绊,买间屋装修好给她住,随时打个电话,每周过去吃顿饭,聊聊天,嘿,真是远香近臭。她,和她的女儿女婿、儿子媳妇、孙女外孙女,在这个发散开来、看似简单又不尽复杂的关系网上,她越发意识到:她是站在起始的端点位置上的那个举足轻重的人。偶尔还能听到她用比较轻的嗓音唱《沙家浜》,给她的外孙女听。随着她的小孙女也渐渐长大成幼儿园中班的小朋友,近些年她的性情变得不再那么固执刚烈,脾气越来越柔和。母亲越来越退守到一个传统中国母亲的位置上。

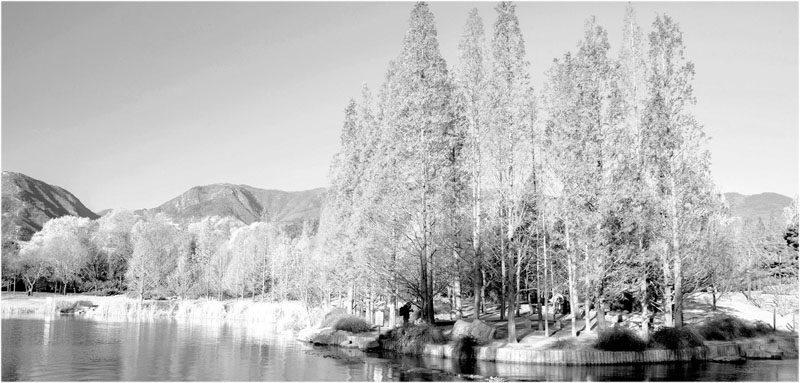

那天是“三八”节第二天,我跟随一帮同事走进了沙家浜。春寒犹在,无缘相遇江南“芦花放,稻谷香,岸柳成行”的水乡田园风光,只有纵横交错的河港、漫漫湖水和枯黄至渐渐发白的芦苇。放眼望,在浓碧悠悠的湖水映衬之下,一片枯黄磅礴浩荡。这里的芦苇,似乎结盟历冬不倒,以在风中摇曳而挺立的姿态,让严寒也为之屈服。驻足凝神,这名副其实的芦苇的王国,无论在什么季节,都是一幅莽莽苍苍的景象,一幅潜藏百万雄兵的景象,胆气与豪壮油然心生。低首细看,芦苇,在水里,在岸边,在湖中小岛上,在林荫小道旁。又是一番别样景致:沉静自适,灵动安详。

相关阅读

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(