生活随笔:家的故事(4)

弯弯的目光

又隔了个把小时,母亲又用脚轻轻蹬了蹬卫红,问几点了。三番五次后,母亲终于招架不住困意,坐在床头睡着了。也只是一会儿工夫,骤然惊醒,像做错了事似的,赶紧睁眼,问卫红几点了。卫红说,五点了。母亲说,你三哥快到北京了。

是的,再有一小时,我就到北京永定门站了。我从地上起来,向车窗外望。车窗外已有了田野的轮廓,疾速后退。站到车门口,我伸了伸懒腰,想班里同学大概都到校了。我每次回校,都算着日子到,从不提前。我想在家里多待一天,陪着母亲和卫红。家是温暖的,母爱是温暖的,日子再贫瘠,温暖无价。

母亲没了睡意,从床上起来,揉了揉布满血丝的眼睛,先撒一把玉米给鸡,再拎一桶食给猪,然后抱了一抱柴火,准备早饭。等早饭做好了,母亲又出来看天色。天色泛亮,太阳欲升,估计有六点了。儿子该到北京了。

到了北京,我想去看升旗,但最终没去。人生地不熟,还要急着转车。从永定门站转到北京站,然后乘上开往宣化的火车。这当儿,母亲无法揣摩我身在何处。北京,母亲是知道的,她常说毛主席是恩人,毛主席住在北京,母亲还会唱几句“我爱北京天安门”。至于我的终点宣化,母亲不知道。她只知道从北京转车,到我的学校,大约四个小时。我和她说过的事,她都记住了。我一般在下午两三点到学校。

接下来,于母亲来说,倍受煎熬。母亲估计我到学校了,她的心还在悬着。她只是估计,并没有确切的消息。她要等到我的来信。那时通讯不便,只等“鸿雁传书”。我到了学校,過个一两天就给家里写信,报个平安。等母亲收到信,离我离家时,已是十来天之后。这十来天,母亲茶饭不思,彻夜难眠,等我的来信。有时我懒了,回信会拖延数日,母亲的担忧便顺延了,且会加剧。母亲天天站在路口,盼着绿色邮差。邮差是一抹绿,能给母亲送来希望和佳音。每有送信的人来村里,就免不了要问,有我们家的信吗?邮差说有,母亲马上笑逐颜开,拿着信让卫红读。邮差说没有,母亲悻悻然,脸上凝结成霜。

后来我分配在连云港,离老家不算远,二三百里。八九十年代,交通非常不便,这个距离不算远,也不算近。特别是去一趟农村,坐了汽车坐三轮,坐了三轮还要走几里地。我每年回去的次数不多,大多安排在过年。现在想来,我是对不住母亲的。不该忽略那走多远都扯不断的目光,不该冷落那数着日子盼儿归的心思。

母亲87 岁时,还那么坚持着站在屋后,目送我们远去。不过,此时她手里多了根拐杖。拄着拐,立在风中,一如既往地站着。73 岁那年,母亲得了脑梗,不能独自站立了,但她没向岁月低头,仍顽强地站着,直站到看不见我们。我想不明白,一位古稀老人,何以有此等毅力。我们劝她回去,她一手拄拐,一手缓缓地摆着,说没事,你们走吧。我们只好稍稍加快步伐,免得她在风中站立太久。

相关阅读

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(

-

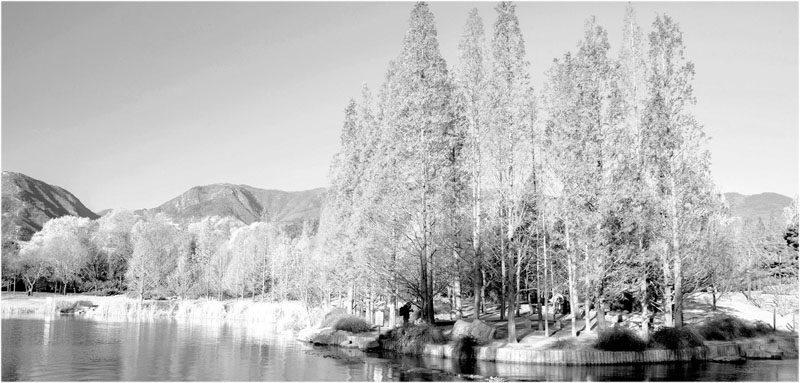

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领