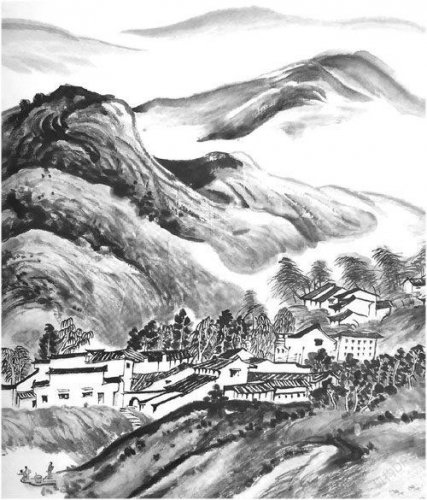

生活随笔:乱世留存的碉楼(2)

百年碉楼

说到这里,我的爷爷哽咽着说不下去了。他的眼前重现血洗碉楼的惨景。全村男女老少三百多人死在盗匪的屠刀之下。次日,大雨滂沱,从碉楼里流出的血把村前的溪水染红了。

后来,这一日成为我们村的祭亡日。每到这一天,村里没有炊烟,乡亲们用淳朴的方式祭奠亲人,寄托哀思。

我曾经查阅有关史料,这段历史鲜为人知。盗匪在雷州半岛的肆虐猖獗确实令人触目惊心。1918年的《中国农民报》曾刊文惊呼:“南路土匪之多,为广东全省冠,亦可说为全国之冠,而雷州土匪之多,又为南路各属冠。”这些盗匪凶悍歹毒,烧杀抢掠,奸淫妇女,绑架勒索,贩卖人口,无恶不作,使雷州半岛广大地区一度出现了“农绝耕、商绝市、旅绝途”的惨景。

昌竹园碉楼始建于清同治十一年(1872年)。据该村村民介绍,这里原是全村祭祖的祠堂。清朝末年,雷州半岛风雨飘摇,寇盗蜂起,为安身立命,全村人砸锅卖铁把祠堂改建为碉楼。从此一旦发生匪患,全村人便携儿带女躲于碉楼里。楼内备有粮仓、水井及武器弹药。一般小股盗匪,看到这般壁垒森严,不敢靠近。就是在敌我力量悬殊的情况下,被围困在楼内可坚守半月有余。

碉楼的正南面洞开一小门,跟碉楼庞大的体量相比,显得特别不相配,但它可起到“一夫当关,万夫莫开”的作用。结合着近两米多厚的墙体,分里外两层门。外层是铁栏栅门,里层是钢板门。碉楼的背面及两侧还设有备用门,备用门在碉楼的外表看不见,但只要在该位置凿开砖石即可显现门洞了。估计备用门是在情况危急之下,为让人们撤离碉楼而设计的。

走进楼门首先要经过两米多宽的防火道。防火道的门洞上方有淋水灭火装置,四周布满机警和憎恨。跨过防火道便见高大的门第和宽敞的庭院。这相当于古寺庙建筑中的山门,整个建筑沿中轴线布局,首先映入眼帘的是有两层楼高的正殿连接着拜亭。可能是出于防御盗匪的考虑,拜亭没有柱子及翘起的屋脊,它是正殿正厅宽的那面,呈“凸”字形突出的建筑。只见灰雕精细而又巍峨耸立的山墙,它与徽派建筑的马头墙相似,至今,它好像还在那里叹息和思考,关注当下换了的人间。

碉楼正殿的明间、次间紧连左右厢房,皆为硬山顶的两层楼房。

沿着山门左侧可直通左包簾。在左包簾与左厢房之间有一个宽大的天井。包簾的建筑风格跟古民居的绣楼一般,小巧玲珑,自成单元。在男女有别的封建社会里,或许这就是躲在碉楼里的女人栖身之处。

从山门右侧走去,看不见与左包簾对称的建筑,只见高高的城墙下一片荒草丛生的空地。空地的前面有一个用砖石垒砌的土台,据村民介绍,这是古时候演年例戏的地方。年例戏是雷州乡间一年一度祭祀神灵的一种演戏活动,说是祭神,其实是人神同乐。它一般选择在农闲时节,是种田人一年到头最欢心的时候。可是,把戏台建筑在碉楼内,不言而喻是防御盗匪偷袭。我想,生活在社会最底层的种田人连最起码一点欢乐时刻都要设防戒备,他们岂不是每天都是提心吊胆过日子?不难想到,人在碉楼里看戏,其家不是任其盗匪洗劫一空?

相关阅读

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领