精选散文:钓鱼者不吃鱼

戚老师钓鱼

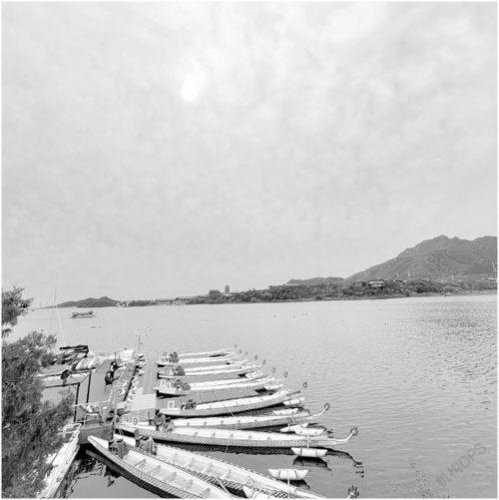

戚老师是从龙港镇撤镇设市(县级市)那个月退休的。退休前的戚老师业余爱好除了练练书法就是钓鱼了。如今他有了大把时间可以安静地久坐于小河边、柳树下放竿垂钓,为此,戚老师让他以前用竹竿自制的钓鱼竿“光荣退休”,花钱买了根高级碳素制成的钓鱼竿,每周一、三、五,有时还得添加上周六或周日,除天气等因素以外,吃过早餐便骑上自行车直奔河塘。

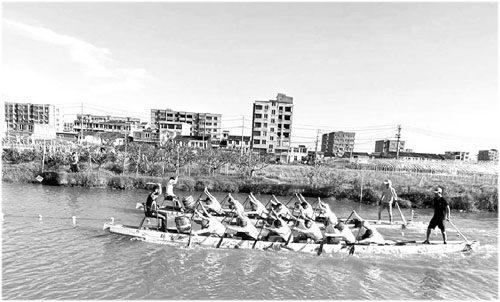

戚老师的钓鱼瘾还是很早以前受他父亲影响的。那时他还是个小屁孩,龙港也还是个名不见经传的小村庄。龙港面朝海涂,喜欢钓鱼的父亲常常利用工余时间到河间约鱼,戚老师就跟着父亲屁股后头耐心等待着父亲“哟嗨”一声起竿,那时候的龙港真是水美鱼肥啊,父亲只需小半天就能钓上好几条肥硕的鲤鱼、鲫鱼,有时还能意外收获一只斤把重的野生甲鱼。

戚老师人到中年后重拾父亲的钓鱼爱好,但他却只钓不吃,只把钓鱼当作一种静心养性的所为。每次垂钓回家,他总是先把鱼篓里的鱼哗啦啦倒进盛了清水的大脸盆里,不一会儿,脸盆里的水便变得混浊了。他每每瞅着一脸盆浑水,会对老伴感叹道:“可惜了这些鱼啦!”老伴也会附和道:“可不是吗,河水都污染了,那鱼还能吃吗?”

鱼虽不能吃了,但可以用来“放生”,待下次垂钓时,戚老师就会把养在脸盆里的鱼重新投入河里。

再到后来,凡骑自行车可抵达的河里几乎无鱼可钓了。戚老师摇头感叹道:“古人说‘水至清则无鱼’,现如今水至浑也无鱼喽。”

面对经常空篓而归的戚老师,老伴埋怨他说:“老头子啊,我说你干点啥不好呢?钓来的鱼不吃不说,还常常空手而归。”

戚老师无奈地苦笑道:“你懂个啥?钓鱼要的就是一种感觉,可以出神入化呢,否则我爸能活到八十多岁?”

“那是什么年代呀,”老伴怼道,“那时候河里的鱼多鲜美呀,我家门前的河水可直接煮饭烧开水,现如今鱼儿都被一河污水给呛死了,剩下些半死不活的鱼只能喂猫,你坐在河边不嫌熏得慌啊!”

“哎哟,我就这点喜好了,你别管了好不好?”戚老师每回无言以对时就只好用以退为进的语气坚守着自己的钓鱼爱好。

如果戚老师仅仅是爱好钓鱼也就罢了,他却因为河水的污染跟坐落在河边的几家工厂较上了劲。那时他还没退休呢,他先是给镇政府写信反映情况,要求沿河有重度污染的企业、工厂和饭店必须截污纳管,否则应当责令其停业或搬迁。信发出后如石沉大海毫无反应。任性的戚老师并未气馁,他用相机把沿河的污水直排入河给拍下来,逐级向上面反映,上头对他的反映虽然也给了反馈,甚至还给予了正面肯定,却迟迟见不到实质性动作。沿河一家工厂曾经用重金收买他,求他别再折腾,但戚老师不吃那一套,结果换来了“蒙面人”的一顿毒打,差点没把命给打丢了。

相关阅读

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(