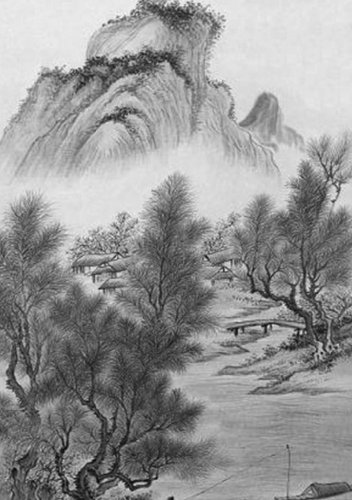

游记笔会:太姥山寻幽(2)

梦断嵛山

国兴寺虽然只是部分残存,但规模却依然浩大。大雄宝殿前有碧湖一汪,湖边草地上斜躺着360多根八棱花岗岩大石柱,像三百多位古代的壮士,在风雨中枕藉而卧。真是“笛里谁知壮士心”?还有几根石柱,说什么也不肯倒下,带着历史的创伤,傲傲然直戮苍穹。那些石柱们也有过自己的辉煌,它们也曾经做过亭台楼榭的梁柱。然而,当年的光辉已经不再,如今只能无可奈何地横尸荒野。

站在那一根根横斜无序的石柱前,我很难想象,古人是如何凿取那么巨大的料石?又如何把那么粗粝的石料雕琢成如此动人心魄的石柱?又是用什么样的工具把那硕壮的石柱运到了这里?今天,如果有人想扶一根石柱起来,倘若不用吊车,你就是百十个人也别想挪动它。我暗暗问自己:这三百多根石柱还能站起来吗?若能站起来,若能站成原來傲然于世的模样,中华民族的复兴之路还会远吗?

国兴寺与楞伽塔、太姥雕像,相邻在“瑶山”深处。瑶山,也叫“才山”,是尧时的山名,后来有了太姥之贤,尧便改瑶山为太姥山,以为褒奖,以为纪念。

然而,登太姥山拜太姥,未见太姥难免让人惆怅。楞伽塔下的小路上,走过来一位僧衣飘飘的和尚。我合十问道:“尊敬的上人,你知道太姥在哪吗?”和尚没有说话,直指大山深处,意思是说,太姥种蓝去了,“只在此山中,云深不知处。”

夕阳西下,倦鸟还林。国兴寺的和尚们已经燃了晚香,趺坐唪经。钟磬悠扬,绕过竹林,浮在柔波细细的湖面上,依然是悲天悯人的余音袅袅。在夕照里,听那哀笳般的诵经声,遥望着山头上那一对石头夫妻,难免心生感慨。感慨之余,我便趴在佛殿的台阶上写下一首五律《辛丑初夏访太姥不遇》:

山青怜水绿,路远许花黄。

林倦忘归鸟,云残恋夕阳。

清钟随皓月,老尼漫焚香。

太姥种蓝去,诗成夜未央。

吟咏罢,我仰头望望中天明月,继续我的太姥山寻幽。

石奇、峰险、洞趣、雾幻……堆翠的山,揽云的峰……一步一景,一峰一象,真不愧“海上仙都”!既是仙都,就谁也说不清其间隐藏着多少仙踪,潜传着多少神话。神话是山与峰的生命与精魂,如果没有神话,没有故事,山隈峰峦也仅仅只是一堆石头。有了神话和故事,山才有灵气,峰才有神骨,山峰才有宸气缠绕的生命和灵魂。

岗峦遥列,峰回路转。绿荫森森中,我终于见到了太姥。高大的塑像,面对大海,襟抱洒然,态度风流,标举着大山的风貌,秉持着大海的精神,太姥不老。

太姥曾是一位壮毅勤谨的村姑,因为种蓝,人们便叫她蓝姑。我对着太姥折腰致敬,也轻轻叫了一声“蓝姑”,蓝姑就笑了。蓝姑笑着从高台上走下来,引我去看蓝。

相关阅读

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领