生活随笔:清涧小吃

清涧煎饼

煎饼是清涧有名的小吃。一个小小的清涧县城,居然有五六十家煎饼店,而且生意一年四季红红火火,从未有过淡季。清涧人一生不知要吃掉多少煎饼,他们的胃似乎是专为煎饼而生的。清涧人对煎饼的那份感情,外人很难理解。对清涧人来说,煎饼的味道就是小时候的味道,就是老家的味道!

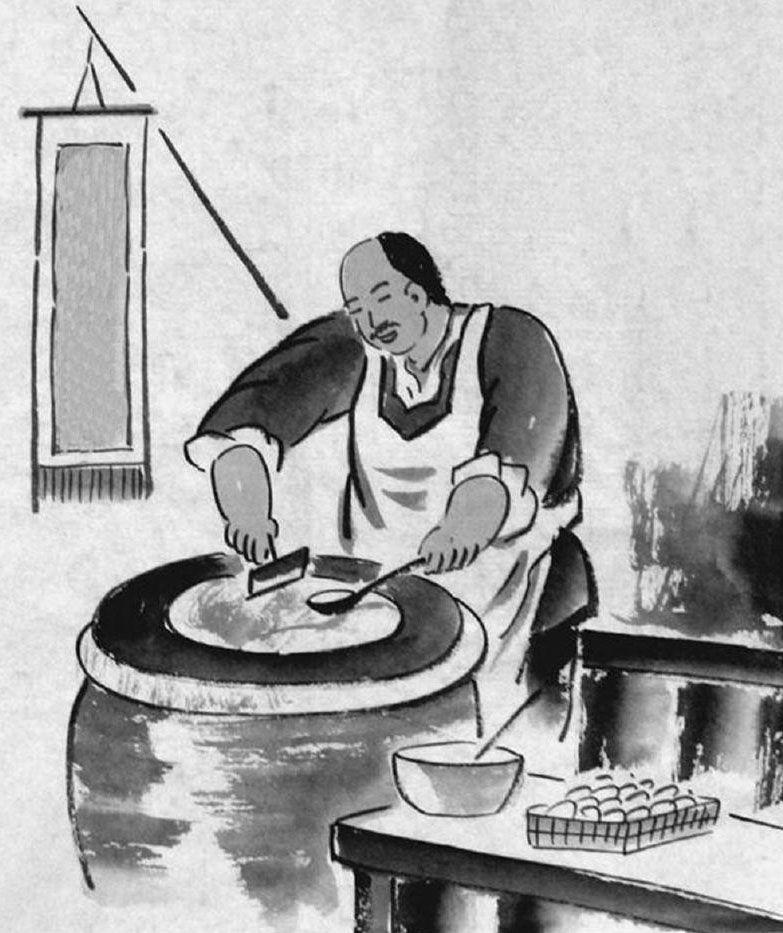

摊煎饼是一门手艺活儿,得有三样工具:铁鏊子、铜勺子、木刮板。用柴火把铁鏊子烧热,左手舀一铜勺荞面糊糊倒在鏊子中间,右手拿着木刮板,像用圆规画圆一样,把荞面糊糊一刮一刮摊均匀,稍待片刻,煎饼就可以出鳌了。隨着时代的发展,市场上出现了燃气鏊子和电磁鏊子,这些鏊子节能环保,且受热均匀,但不少煎饼师傅还是喜欢用柴火鏊子,说摊煎饼少了烟火气,就摊不出那个特殊的味道。荞面糊糊稠稀要适中,稠了,摊不开;稀了,难以成形,又缺乏韧劲。当然,火候也至关重要,火大了,煎饼显“老”,火小了,煎饼又太“嫩”。一张好的煎饼,形如满月,色如白雪,薄如蝉翼,绵如锦缎。当然,要摊出一张如此完美的煎饼,没个三年五年功夫,是不大可能的。

吃清涧煎饼,一定要有辅料和煎饼汤,只有这样,吃起来才有滋味。这三样东西,号称清涧煎饼“三件套”,一件也不能少。煎饼辅料,素的有洋芋丝、豆芽菜,荤的有卤猪头肉,不荤不素的有豆腐干。煎饼把辅料一卷,辅料多了一层包装,煎饼多了几分内涵,二者相互成全,相得益彰。那煎饼卷,素的爽口,荤的解馋,不荤不素的既爽口又解馋,叫人在下手之前,还得想一想,先干掉哪一卷。那煎饼汤,说简单点,就是一罐兑了老陈醋、花椒粉、生姜粉、蒜泥、食用盐、熟芝麻等调料的凉开水,但这一罐凉开水还真没那么简单!水要用山泉水,而且必须烧开再放凉,生水喝了会拉肚子。最关键的是,那些调料必须按一定的比例调配。这个比例掌握得好,煎饼汤又麻辣,又酸爽,又鲜美,掌握得不好,就会有一股怪味。说到底,一个煎饼师傅的手艺高低,不光体现在摊煎饼的功夫上,更在这一罐秘制的汤水里。煎饼汤原本是用来蘸煎饼吃的,一为提味,二为容易下咽,但有人嫌麻烦,便吃一口煎饼,喝一口汤,众人效仿,这种吃法慢慢就流行开了。清涧煎饼店还有个规矩,汤不算钱,属于“买一送一”。于是,就有食客买一卷煎饼,讨三碗汤喝。不过,店主不但不恼,还会笑嘻嘻地问:“要不要再来一碗?”在店主看来,客人喝汤多,说明自己的汤调得好,这是一件值得骄傲的事情!

清涧人吃煎饼,习惯洗洗手,用手抓着吃,小孩儿抓,大人也抓,这大概与清涧煎饼最初的“提篮叫卖”有关。清涧人摊煎饼,原来只为自家人吃,改革开放以后,才有人开始羞羞答答卖煎饼。一般是婆姨在家里摊好,男人提上一篮子煎饼,上面盖一块笼布,沿街去叫卖。遇到买家,双方就地一蹲,卖家一把揭开笼布,买家一把抓起煎饼,三下五除二就下了肚。这种野路子吃法虽然不够文雅,但很接地气,又特别解馋。

相关阅读

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法