生活随笔:七岁那一年的春天

所有的事情一如既往

那一年,我七岁,也就是这样一个春天。

正是家乡人吃花的时节,我带着祖母烙的苦荞粑粑,和二妞她们一起摘苦刺花。来到山上放眼一看,四处都是一片花的世界,摘花的人三三两两。山的对面是老阴山,几只老鸹嘶鸣着在上空盘旋,祖母说老阴山的松树上挂着很多死娃娃脑壳,我们再不敢朝前一步。祖母说那里有煞神,去到老阴山,会沾染山上的邪气。

我不喜欢吃苦刺花,那个苦凉苦凉的味道让我无从下咽,祖母说这是穷苦人家灾荒年头最好的吃食。祖母总说:“死丫头,没有苦,哪能有甜呢?”

全家人期待着另一喜事。

母亲就要生产了,父亲外出还没有回来,村里的接生婆枝奶奶也还没有回来,说是去远处的一个村子里接生去了。隔壁的三奶奶端了一盆灶火灰,去母亲床边,她看了一下状况说母亲难产,要赶紧请接生婆,祖母说:“婆娘家生娃娃,哪个不是自己生?我那几年生老二老四,在山上抓松毛叶子的时候就生下来了,自己拿石头切断脐带,把围腰布解下来抱在篮子里就背回来了。有什么好惊乍乍的!”

母亲在床上痛得死去活来,我从门缝儿里看到母亲的头发像是用水洗过一样,龇着牙齿,呻吟声由大变小。那情形,让我想起家里杀年猪的时候,我和祖母喂养的大猪在杀猪匠的刀子下痛苦呻吟,血越流越少的时候,呻吟声也越来越小,最后渐渐停止了呼吸。想到这些,我开始害怕起来,祖母这才慌了,于是赶紧叫我:“死丫头,看什么看,赶紧去看看枝奶奶有没有回来。”祖母刚说完,我撒腿就奔枝奶奶家,可是枝奶奶还是没有回来,祖母只好又叫邻村的李半仙来给母亲驱邪。

我祖父回来了,看到李半仙在屋里用桃树叶刷来刷去,嘴里骂道:“这种神神道道的、装神弄鬼的咋个有用。”祖父说着就火急火燎地出去了。家里,李半仙叫我祖母抓来一只鸡,一刀把鸡的喉管割开,血从刀口处喷到地上,溅到一叠黄色的冥币上,李半仙把冥币拿到母亲床头,然后再把染了鸡血的桃树叶在房间里来回舞动着,口中念念有词:“我请桃仙来,大鬼小鬼滚出去,鸡公来代替……”

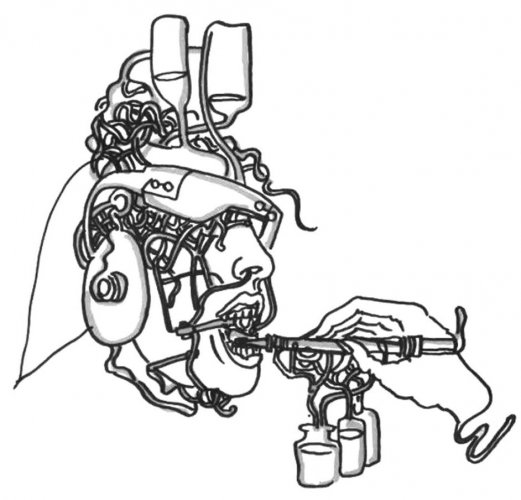

不多时,祖父请了一个赤脚医生来家里接生,赤脚医生给母亲注射了针水,然后叫母亲用力,祖母看到我在外面守着,于是把我撵出去玩儿了。

因为害怕母亲死了,我不敢出去玩儿,就这么在大门口坐着,等候母亲生产。那时候,时常听村里人说,邻村的哪家小媳妇生娃娃时大的小的都死了,哪家的婆娘生产,娃娃是生出来了,产妇却因流血过多死了。村里也有一个不成文的规矩,凡是夭折的娃,就被送到老阴山挂在松树上给老鸹吃。我那个年纪,对死亡有着深深的恐惧,想起老阴山上的死娃娃脑壳,就不寒而栗。

相关阅读

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法