海外精选文摘:研究卡夫卡(2)

一个学徒眼中的卡夫卡

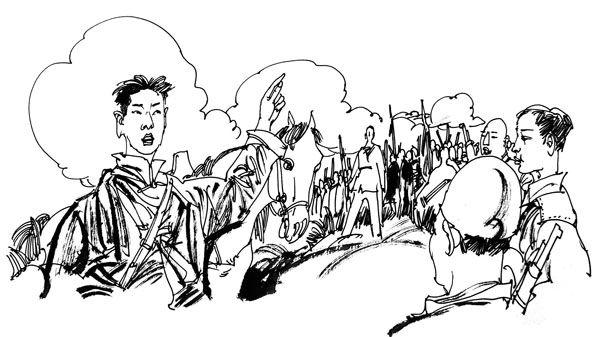

1892年9月15日,一个明丽的早晨,弗兰基克·巴尔基克(作者给主人公取名为弗兰基克·巴尔基克,是此部写实作品有意而唯一虚构的地方——《我在卡夫卡店铺当学徒》前言)在介绍人还有母亲的陪同下来到卡夫卡家的店铺。这一年卡夫卡刚满9岁,弗兰基克则刚满14岁。弗兰基克身材比较瘦小,他准备来店里当学徒。卡夫卡的父亲说:“看起来,这孩子的年龄偏小,个头儿还够不到柜台。”但是,卡夫卡先生还是决定收留这孩子在店里当学徒。弗兰基克在布拉格市民中学读过书,成绩优异,尤其擅长作文和绘画。在卡夫卡先生看来,弗兰基克是可以在培养后胜任他的工作的。

第二天早晨七点,弗兰基克急匆匆来到店里正式上班。卡夫卡家的店里雇员不少,新来乍到的弗兰基克有些眼花缭乱,局促不安。这时,一位资历老一点儿的店员斥责:“别在店中央傻站着,到一边角落里待着去!”卡夫卡先生闻声而来,他走进店堂,立刻制止了对方:“你给我闭嘴!”这就是卡夫卡的父亲留给这位年轻学徒的最初印象:“店主卡夫卡是个高大健壮、待人平和的中年男人,三十五岁左右。弗兰基克对他并不感到亲近,但也不觉得反感,只是刚才他对无礼的罗伯特的干涉,让店主的形象变得和蔼亲切起来。”卡夫卡的父亲赫尔曼·卡夫卡生于1852年,这时已经四十岁了,而不是三十五岁左右。从这一点看,传记主人的记忆还是有点儿问题的。卡夫卡的父亲上过六年学。成年后他在一位亲戚家里当学徒,学做纺织生意。1872年他应征入伍,服了三年兵役。退役后他在布拉格及其周边地区当了七年的日杂用品代理经销商。1882年9月3日,与赫尔曼结婚。在新娘嫁妆的支持下,他在旧市区北环开了一家小商店,经营布料和时髦饰品。1883年7月3日,卡夫卡降生在这个家庭里。卡夫卡的父亲给这位年轻学徒的最初印象是和蔼可亲,这与日后卡夫卡在书信里描述的父亲形象并不完全一致。卡夫卡如此描述他的父亲:

我在店里看到的却是你在吼叫、怒骂、暴跳如雷,我当时认为全世界都不会有类似的情景,而且不仅是骂人,还有其他粗暴手段。比如看到你如何把你平时不希望与其他商品搞混的正品猛地一下从柜台上撸到地上——只有你愤怒时的丧失理智可以稍稍为你开脱——然后,命令店员捡起来。再如你对一个身患肺病的店员常说这样的话:“他死了算了,这只病狗。”你把职工称之为“受雇的敌人”,他们确实是这种人,但还在他们成为这种人之前,你在我心中似乎已经成了他们的“雇主敌人”了。

因此,关于卡夫卡的父亲,我们不能仅听信卡夫卡的一面之词。至于卡夫卡的母亲,弗兰基克写道:“夫人也是高挑身材,年龄跟先生大致相仿,和颜悦色的面容,显然与卡夫卡先生十分般配,相处也融洽。”卡夫卡夫人出生于1856年,这时36岁,比她丈夫小4岁。她一看到弗兰基克,就把他叫到自己的沙发椅前,沙发椅摆放在收款台旁边。夫人询问了弗兰基克家里的情况,有无兄弟姐妹之类,然后让他回去继续干活儿。卡夫卡的母亲为人善良,见到新来的小学徒嘘寒问暖、拉拉家常,应该属于比较真实的记忆。

相关阅读

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法