生活随笔:天水碧,是一种颜色(2)

天水碧

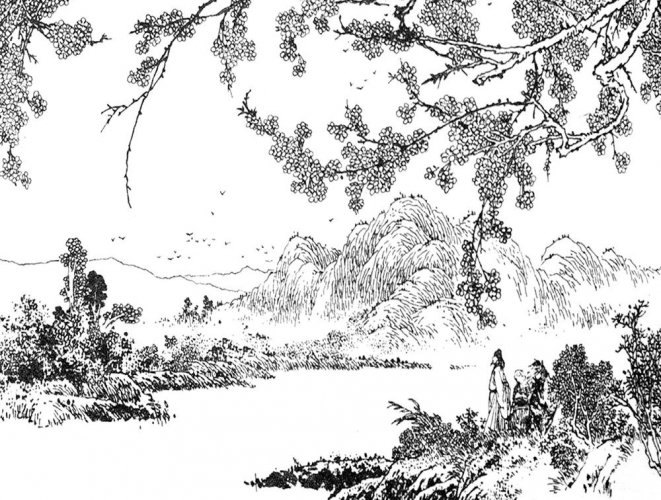

欧阳修《浣溪沙》中有这样的描述:“天碧罗衣拂地垂,美人初著更相宜。”天碧又称天水碧,深藏在中国古代文化中最难以想象的颜色,就这样出现了。不知道是在哪本书里,我读到“南唐后主李煜的后宫里,宫女们浸染出一种碧色丝帛,于夜间晾在庭院中”。这些丝帛被天露之水浸润之后,颜色会慢慢变淡,呈现出一种柔和清雅如天水一般的淡绿色。那是南唐宫中极为短暂的静谧时光,南唐后主李煜的词风此时还很是靡柔,过着一种安逸而无所事事的生活。中国古代宫廷,尤其是六朝时期,技术发达、生活奢靡、贪图享乐。六朝京师遍布着宫殿,人口猛增到了28万户。“城厢方舟结驷,街市流溢,器用万端”,手工业和商业于长安、洛阳两京雄强天下,矿冶、炼钢、机械、造船、纺织、烧瓷等方面也都取得了很大的进步。冯梦龙《太平广记钞》记载:南朝刘宋时期,刘裕迁洛阳锦工于建康,设“斗场锦署”专门从事锦缎生产,金陵织锦工艺由此发轫,到了南唐时期,已是盛况空前了。润州的方纹绫、水波绫,都是色泽清丽、技艺超拔,甚至南唐的每处官府里都设有作坊,民间更是机杼遍布。“升元初,许文武百僚观内藏,随意取金帛,尽重载而去”,看中了就可以随便拿走啊,能带多少就拿多少。朝廷对百官的赏赐也多是丝帛品,而在南唐后主李煜的词中,红罗绿锦之类的美词艳句更俯拾皆是:“红锦地衣随步皱、绣床斜凭娇无那、淡淡衫儿薄薄罗……”他还突发奇想,于宫中以销金红罗当墙纸壁,以白银钉玳瑁来固定,每逢七夕夜,一定用上百匹红白罗缎,铺陈出月宫天河。盛大的纺织业,支撑起了后宫的奢靡,就是在这样的背景下,南唐宫人“染碧,夕露于中庭”,创造出“为露所染,其色特好”的天水碧,而这种若有若无,近乎青和绿之间的染色,也由此成为一时风尚。据说,那一时期的建康染肆,多以天水碧为布幌,以招揽顾客。建康是南京六朝时期的名字,是当时世界上第一个人口超过百万的城市。这以后天水碧就常常出现在诗人的笔下,北宋晏殊有“夜雨染成天水碧”,南宋周密有“天水碧,染就一江秋色”,当然,著名的还有上引欧阳修的《浣溪沙》。这一时期的著名文人除欧阳修外,还有范仲淹、包拯、欧阳修、王安石,等等。只有在宋人理性审美的历史语境下,天水碧才有可能成为一种时尚、一种风习、一种独具内涵的中国色。

对于中国古代的各个朝代,我最倾心的是宋朝。当然是北宋,远离了汉唐的豪迈、饱满、奔放和张狂,代之以平淡、典雅和沉静,北宋是更自信、更成熟、更内敛了。“谁见柴窑色?天青雨过时。”这也是欧阳修的诗句,柴窑号称中国历代诸窑之冠,是唯一以君主姓氏命名的瓷窑。后周的皇帝柴荣,在位期间整饬军队、裁汰冗弱、招抚流亡、减少赋税,使后周政治清明、百姓富庶,中原渐渐复苏。但柴窑久已失传,后世连窑址在哪里都不知道了。作为五大名窑之首,柴窑的失踪之谜,让历代史家和陶瓷专家苦苦追索而不得其解,最终只能归结为它与汝窑的关系。如宋欧阳修《归田赋》:“柴氏窑色如天,声如磬,世所稀有,得其碎片者,以金饰为器。北宋汝窑颇仿佛之……”明代屠隆《考盘馀事》也说:“汝亦唐河南道所辖之州,柴窑即在其都内。”屠隆的这部小书,是一本笔记体清谈,杂论文房清雅之事,篇幅不长,但内容翔实,语言简约,文笔丰赡。“考盘”一词来自《诗经·卫风》,描述一个人在山涧中,在山冈上,在旷野里,“击器为乐”自歌自吟的状态。欧阳修和屠隆,都是距五代最近的人,另外,佚名《南窑笔记》中《陶说》也有这样的文字:“周武德年间,宝库火,玻璃玛瑙诸金石烧结一处,因令做釉,色青如天,明如镜,薄如纸,声如磬,其妙四如,造于汝州,瓷值千金。”也因此当代大收藏家马未都先生,有一次在收藏大讲堂上放言:“将来柴窑一旦发现,釉色肯定和汝窑相类似。”马未都的这番话和欧阳修的“谁见柴窑色,天青雨过时,汝窑瓷较似”相一致。但“雨过天青”色那究竟是一种什么样的颜色呢?我常常闭上眼睛,沉入一种冥想,然而,我终究想象不出。据说烧制这种瓷器,一窑要消耗掉两千斤松柴,代价实在是太大了。因松木富含油脂,在燃烧的过程中持续挥发,烧制出来的釉面才能“青如天、明如镜、薄如纸、声如磬”,达到温润、淡雅、宁静、含蓄、柔和的效果。

相关阅读

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(