散文小辑:幸福之河的鱼(3)

-1

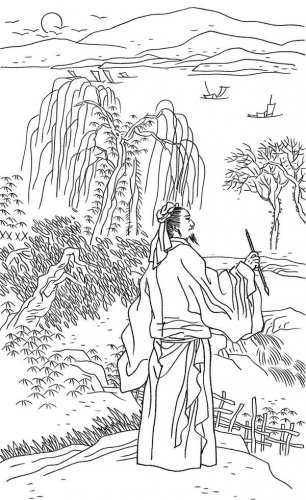

散文诗乡我曾游,

无心补硒少年头。

青龙河畔柳仍在,

柳丝不系旧时舟。

有诗,有酒,有雨,有二十六年前旧景重现,我的洄游便更有滋味起来。

禾丰现在的全称是禾丰布依族苗族自治乡,它昔日所辖的两个公社:龙广和哨上,如今改为南江苗族布依族自治乡。一分为二,可能便于管理。二十六年前我曾走遍这几个公社的土地,去应征新兵家中逐一走访,为此我写过二万余字的《开阳手记》,详尽地记录了1978年1月5日到3月7日接新兵的过程,也顺便记下了一系列有趣的地名:懒板凳、鱼上坡、石猫,还有关于龙广地形的民谣:“龙在山顶望,金鸡配凤凰。脚踏狮子背,天鹅抱蛋卧两旁。”凤凰寨如今成为旅游胜地,而且是从青龙河一路漂流下去的终点站。晚饭毕,同行的伙伴为了满足我的洄游,专门驱车走到龙广,在凤凰寨远眺,居然有大批白色的鸟儿栖居在寨中树林,像鹤像鹭,但更大的可能是白鹇,我曾在湖南一处山寨见过大群的白鹇,捡拾过它们美丽洁净的羽毛,观察过它们与人类和睦友好的生活。此处凤凰寨的白鹇,与湖南相类似,它们是山寨的福音和吉祥物,二十六年前未曾相见,此番相见真是缘分,只是暮色迷离,有些看不真切。

回到开阳县城已是夜间10点过,匆匆放下行李,去寻找惦念许久的李所长李文轩。也巧,他正住在宾馆对面,由他在中学执教的二儿子领着,我们终于见面了。李所长今年居然八十七岁了,他和老伴儿见到我异常高兴,当年聆听我恐怖故事的女儿一家也在,外孙子已是贵州大学的学生。岁月流逝二十六载,我的洄游抵达李所长温暖的家,重听他不改的南阳乡音,听他一声声叫着“高排长”,重品开阳的富硒茶,我的心一下子放松了许多。

第二天又走禾丰。第二天是当地一个特殊的节日:布依族的“六月六”。其热闹程度堪与内地的春节相比,有舞龙、舞狮,有斗画眉、扭扁担,还有乡政府举办的大型歌舞节目。雨自然早就停了,仿佛这开阳雨成心跟开阳人逗了个闷子。太阳热辣辣的,坐在烈日下看演出,反倒怀念起昨天的雨来了。演出是朴素而又深情的,尤其是苗族少女少男們的“跳圆”,土司山寨马头寨民们的花灯,还有开阳教师们的大合唱,都呈现出一股罕见的朝气和热情,这气氛是我二十六年前所未曾感受过的。那年的春节过于寒冷,也由于刚刚粉碎“四人帮”,人们对于传统文化和民间民族文化还视若畏途,加上物质生活的相对贫瘠,1978年在开阳过的春节,除了喝过几顿大酒之外,真的比较平庸——这次赶上布依兄弟的大节“六月六”,算是补了我的一次人情,也是洄游的意外收获。当然不仅如此,在这一天,我在马头寨找到了一位当年的退伍战士,现在的乡村医生宋升鹏,他的侄子当年是我带走的一名新兵。宋升鹏的生活条件不错,宽敞的房子里摆着各种药材。女儿带着一位山东小伙子刚从河南开封回来探亲,家中有电话,种着七亩田地,小日子过得有滋有味儿。只是见面之后都感叹起岁月无情催人老,我与升鹏同庚,但他明显有些老态,土里刨食的农民,不经老。

相关阅读

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领