生活记忆:我的自学考试之路,坎坷又漫长(4)

自学路

到这时我才明白,什么叫形式逻辑,就是似是而非,似非而是,差之毫厘,谬以千里。我整个给形式逻辑绕晕了,从此再不看逻辑学,而改为选修《中国革命史》。革命史时间跨度短,内容一是一,二是二,对就是对,错就是错,明明白白,看懂了就是看懂了。结果一考,得了整个学业中的最高分,85分!当然,这已是去海南当兵之后的事了。中国军人学中国革命史,理当学好。

1986年11月,我投笔从戎去了海南。《现代文学作品选》《古代文学作品选》《外国文学》三门课是在部队考的,考得也很艰难,都不是一次过的。

这三门课程不但涉及古今中外、上下几千年的文学流派、各种理论,还有数以百计的代表作家、海量的文学作品,要全部吃下又消化,谈何容易!面对浩瀚的作品、文学史料,我调整了自学方式,改变了为考试而考试,为文凭而考试的功利性,而选择了先阅读相关经典原著,再读教材参加考试。这样即使一次两次没考过,但书读下了,自己的知识丰富了,理论水平和文字功底提高了,总归有收获。

这期间,我在部队驻地——海南通什市图书馆办了一张借书证,不断借阅中外名著。先后通读:国内的有《鲁迅全集》全套十本,茅盾的《子夜》、老舍的《骆驼祥子》、巴金的《家》、沈从文的《边城》、钱钟书的《围城》、郁达夫《沉沦》,还有郭沫若曹禺的戏剧、冰心朱自清的散文、徐志摩戴望舒的诗歌,等等;国外的有,巴尔扎克的《高老头》《欧也妮·葛朗台》、莎士比亚的《哈姆雷特》、托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》、歌德的《浮士德》、果戈理的《死魂灵》、司汤达的《红与黑》、陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》、塞万提斯的《堂·吉诃德》、荷马的《伊利亚特》、但丁的《神曲》,等等。在不长时间里,我一口气读了几十部长篇巨著。这是我生命中第一次成规模、成体系地精读中外名著。尤其是《鲁迅全集》,锋利的思想,独特的语言,直接影响了我的人生观,提高了我的文字表达能力。

支撑我坚持看原著的,要归功于我自学路上的“阿Q精神”。我这样“引诱”自己:每读一本书,就等于在创作路上铺了一块砖,书读得越多,文学的路自然走得越远。

我的自学考试之路,坎坷漫长。在一次次挫折面前,我也曾心生烦躁,萌生过中途放弃的念头。我从心里厌烦考试,憎恨自己放不下一纸文凭的功利。但看着手里越来越多的单科合格证,回想过去多少个夏热冬寒之夜的挑灯夜讀,让我辛酸也让我温暖。我咬紧牙关,选择了继续坚持。我心知,只有百折不挠、坚韧不拔,方能一步步迈向成功。

从初中生起步,前后花了5年多,自修了初三、高中语文和大专课程,我终于在1990年初,考完并通过了汉语言文学全部课程,换来了一张大专文凭。遗憾的是,此时海南已建省独立两年,虽然试题沿用中山大学的,但最后拿到的已不是中山大学毕业证。

相关阅读

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(

-

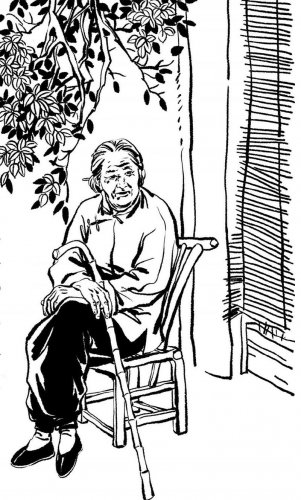

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法