生活记忆:在我人生关口上助力的祖母(2)

祖母 我想您了

我正在丫江桥镇的一所小学读书,四月四日儿童节(新中国成立前儿童节时间)那天,我们排着队前往名叫曾家台的中心小学庆祝节日,途中忽见几个农民抬着一口棺材,我的最小姑——八姑跟在后面大哭,我忽地意识到大难临头:叔叔没了,我的叔叔没了!八姑见着我,边哭边说:“叔叔走了,赶陕给叔叔叩头吧。”我艰难地走出队列,跪在停下来的棺材前痛哭失声,没哭几声便觉得天旋地转,晕了过去,领队的老师好不容易将我扶了起来,继续站在队伍里,眼望着姑姑和叔叔远去。我不知道祖父、祖母见到了这样的景况会是怎样的悲伤。多年以后,祖母告诉我,当时要不是邻居拦着,她差点要在棺材上将自己撞死,与叔叔一同离开这个世界。“这个世界太让我难受了,你祖父在一旁发呆,一句话也说不出来。”

叔叔走后还不到一年,也就是次年的阴历二月里,我的祖父看起来没有什么大病,不过一点小感冒吧,却忽然在一个晚上睡去了,次日清晨才被发现。几十年相亲相爱的伴侣,几十年同甘共苦的丈夫,没有嘱咐,没有先兆,却忽然不告而别,悄然离世!

祖母,一个孤老女人,承受着比山还要重的苦难,却不能呻吟。

我始终不会忘记,是祖母在我人生的关口上,给了我一把力。

那是抗美援朝开始不久的1951年初,攸县解放也还不到两年,党中央号召年轻人“踊跃参军,保家卫国”。我响应号召报名参军,当时虽还不足16岁,可我有初中肄业的文化,人也还算机灵,武装部首长对我很满意,批准了我的参军要求。可这事遭到几乎全家的反对,而祖母却出人意料地站出来支持我,说:“国家需要,你去。家里有我们!”就这样,我踏上了抗美援朝的征途。后来我才知道,在我离家以后,祖母不知哭了多少个日夜,也不知流了多少泪水。要知道,抗美援朝可是真刀真枪地走向战场,面对的是“武装到了牙齿”的帝国主义,将自己唯一的孙子送去参军,对一个受了那么多苦难的老人来说,付出的是什么?是无量的勇气,是不可预料的后果甚至牺牲。

我在部队里干了差不多五年时间。1955年,当我从部队转业回到家乡,回到祖母身旁时,她紧紧地、久久地抱着我,热泪盈眶。

回到家乡不久,县人民委员会(即今日之县人民政府)选调我去商业局工作,祖母很高兴,她说:“我们家孙子出息了,到县里机关上班,要不是我们家祖宗积了德,哪里能摊上这样的好事啊!”

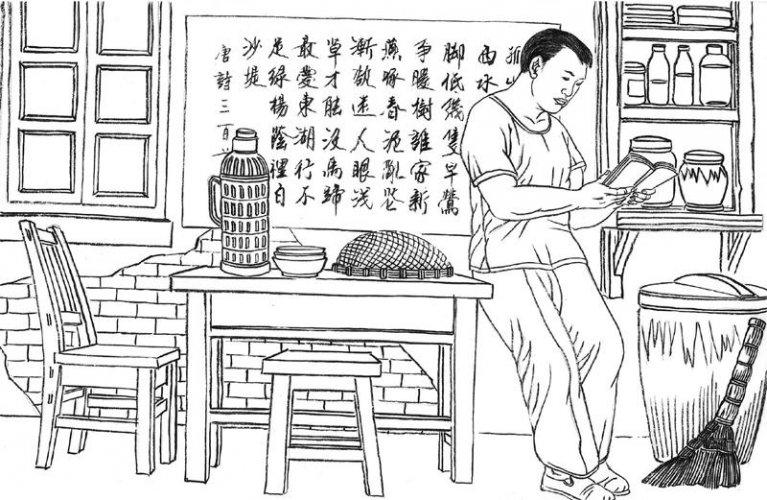

我去机关以后,经常下乡。当时刚参加工作的一般只有二十几元工资,而给我的却是45元,养活一家人绰绰有余。我估摸着,可能因为我是转业军人,政府才让我享受了这样的优厚待遇。可是祖母关心的并不在此,她最关心的是我还没结婚,必须首先找个对象,让我结婚生子,她盼着看到重孙,夏家香火不断。可是,我就是一门心思利用业余时间读书,读书。同事为我介绍女友,我总是笑而不答。后来,堂兄春秋给我介绍了一位吴姓女孩儿,见了一两次面,印象还不坏,通过几封信,她的信似乎也写得不错。不久,不知怎的,单位领导得悉她出身地主家庭,便找我谈话说:“你是一个青年团员,一定要站稳阶级立场啊,否则会影响你的前途的。”领导要求我立即断绝往来。我的第一次“恋爱”就这样夭折了。

相关阅读

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领