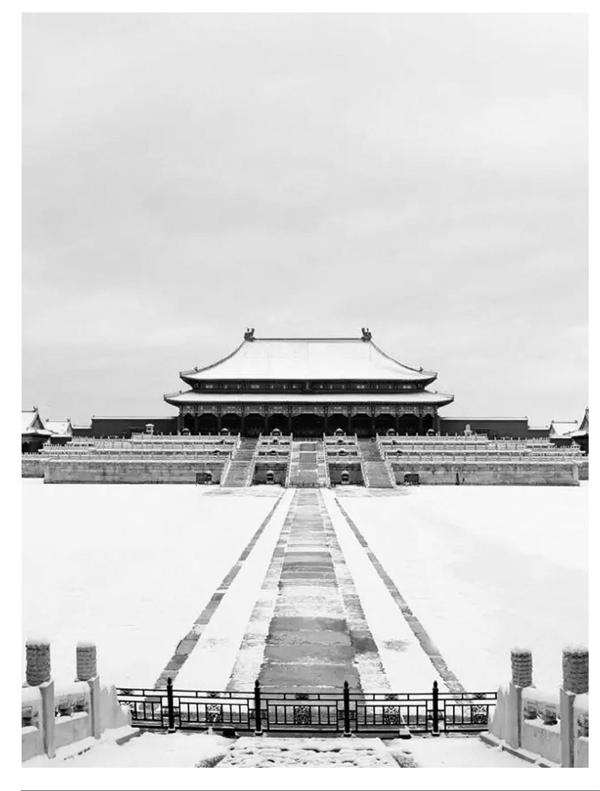

生活随笔:故宫新生

故宫诺言

1949年阳春三月,北平市军管会接管故宫博物院。接管仪式也是在太和殿举行,罗歌宣布请军代表尹达讲话,尹达疾步登上皇帝宝座,大声说道:

几百年来,只有皇帝才能登上这个宝座。现在,我作为北平市军事管制委员会接管故宫博物院的军代表,也登上这个宝座。有人说,老百姓登上宝座,会头晕,会掉下来的。今天,我的头并不晕,也掉不下来。这是为什么呢?因为人民当家做主了,人民成为主人了。现在,我宣布:正式接管故宫,马衡院长还是院长,全体工作人员原职原薪。从今天起,故宫新生了。(马思猛:《金石梦故宫情——我心中的爷爷马衡》,第241页,北京:国家图书馆出版社,2009年版)

在战乱中流散的清官古物越来越多地回到故宫博物院,其中包括抗战中的南迁古物,也包括大部分被溥仪带到东北的古物,其中就有著名的《清明上河图》卷。

20世纪五六十年代(一直到“文革”前),是故宫博物院接受古物捐献的高峰年代。

1951年、1952年、1958年,毛泽东先后将友人赠送他的王夫之《双鹤瑞舞赋》、钱东璧临《兰亭十三跋》、唐代李白《上阳台帖》分别交给国家文物局、文化部和中央办公厅保管,这三件国宝后来转交故宫博物院收藏。

1949年和1951年,马衡先生分别把他收藏的唐代石造像一尊、瓷器十三件捐给故宫博物院;1952年,马衡先生调离故宫博物院时,又将颜真卿《麻姑仙坛记》唐刻宋拓本以及甲骨、碑帖等四百多件古物捐献故宫。马衡先生去世后,子女遵其遗愿,将一万四千余件(册)古物无偿捐献故宫博物院。

1956年,著名收藏家、“民国四公子”之一的张伯驹先生将他收藏的晋代陆机《平复帖》、隋代展子虔《游春图》、杜牧《张好好诗》、宋代黄庭坚《诸上座帖》、蔡襄《自书诗》、范仲淹《道服赞》等一批珍贵文物悉数捐献故宫博物院(他收藏的李白《上阳台帖》曾赠予毛泽东)。

郭葆昌先生是1942年去世的,1933年,他曾在秦老胡同的家里举行过一次家宴,向故宫博物院马衡、徐森玉、庄严几位先生许诺,他百年后,会将他收藏的《中秋帖》《伯远帖》捐献给“故宫博物院”,而且要庄严先生亲来觯斋接收,但几年之间,已是沧海桑田。当年的觯斋,人已去,楼已空,庄严先生也远去台湾。1949年,郭葆昌先生之子郭昭俊先生带着《中秋帖》和《伯远帖》渡海去台,找到庄严先生,要把它们捐献给台北故宫博物院,让“三希”重新聚首,希望当局给予他一点奖励,只是当时的台湾当局,连这点赏资都筹措不出来,郭昭俊先生于是带着《中秋》《伯远》二帖远去香港,1951年,在周恩来总理关怀下,以488376元港币购回,人藏北京故宫博物院。

相关阅读

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我