年代故事:人生的余晖(3)

紫藤花儿

琴跪在母亲面前,目光呆滞,面无表情。

周围的人都由泣转喜,连忙上前扶起琴,把她拥进房间。良久,琴才开口说话:因事先不知道箱里藏有手枪,政府对她宽大处理,所以,今天只是作为“陪决”,也算结案了。

陪同枪决,这是新中国成立初期经常采用的一种刑事处罚形式。处决一个犯人,往往会把其他几个罪不至死的人一同押往刑场,事先并不告诉他们是陪决的,让他们挨着死刑犯边上,心里体验临死前绝望的过程,以儆效尤。

吓蒙掉的琴终于回来了。虽说不算“反革命分子”,但受有顺牵连,从此戴上了“反革命家属”的帽子。

姨公的身体本来就差,一番打击,消受不起便过世了。为生计,姨婆又开起了小店。她们只希望先前所经历的所有灾难永远成为过去,往后能平平安安地度日,把娃儿抚养长大。然而,苦难仿佛没有尽头。有了娃儿,“反革命家属”这顶帽子想甩也甩不掉。每次搞群众运动,琴首当其冲,成为被批斗的对象。

姨婆家附近有一条环绕整个县城的西江河,连接西江两岸的是一座五百多年历史的五洞桥。桥的西面便是一条狭长的小街,叫桥上街。街不长,小店小铺一家挨着一家,人来人往,热闹非凡。街上的人家,抬头不见低头见,都非常熟悉。

桥上街属于当时的城乡接合处,因此,桥上街的住户既有城里的居民,也有城郊的农民。“肃反”运动开始,琴的处境愈发艰难,被下放到桥上街附近的农村接受改造,虽说离家只有百把米,只是街上街下,但她从一个“城里人”变成了“乡下人”。

搬出了娘家,琴住到了桥上街的西头。娃儿跟着外婆生活,住在东头。

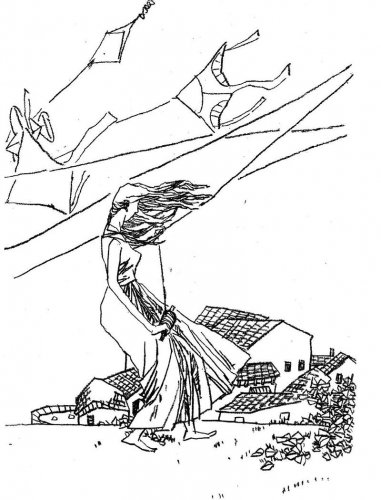

琴经常来到五洞桥,茫然地坐在桥墩上看着河上的落日余晖慢慢散尽。如果她的人生还有点余晖,那便是在这里回忆过往。从桥头到桥尾,又从桥尾到桥头,她和有顺不知走过多少遍,桥上的每块石头都留有他们的印迹。

有顺走的头几年,琴还四处打听,但没人敢传递台湾过来的消息。慢慢地,她也就死了这份心。或许,生命中拥有不该有的那份爱,终究需要付出一辈子的寂寞和痛苦来偿还。琴便把所有的思念和期待,掩埋进这茫茫的黑夜中。

随性、真实又倔强的琴虽说有面对逆境的勇气,却缺乏应对逆境的本领。

刚下放到生产队时,琴劳动非常勤快,但挣的工分却很少。别人出工一天,计十工分,她只能计五工分。如果大队干部认为你态度不好的话还要扣分,至于扣多少分完全视大队干部的心情而定。大队分配的粮食是按所得工分分配的,这样,琴每年挣到的工分少,分到的粮食自然也少。显然,这种分配方法是极不公平的。琴有什么想法从来不会藏着掖着,她不服气便跑到生产队长那里提意见。一个接受改造的“反革命家属”,是没有资格讲公平的。这样只会换来更多的“小鞋”穿。

相关阅读

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领