散文随笔:梦里回延安(2)

几回回梦里回延安

贺敬之后来回忆说:“‘到延安去!’……这是曾震响在无数革命者的生命中的一个巨大的召唤声。怎么能够忘记,当我们还是少年或者青年的时候,在大半个中国的黑暗天空下,我们曾是怎样的在心中高呼着这句话!那时,我们还不敢说‘延安’这个名字,我们说,‘到那边去……’是的,从此我们就开始了我们人生经历中最珍贵的一页,生命就变得如此壮丽了。”

贺敬之从均县到梓潼的流亡途中,读到了大量描写延安生活的书刊,包括《活跃的肤施》(延安古称肤施)和《西行漫记》。在决心奔向延安的学生们中,贺敬之年龄最小,不满16岁。为了安全,他们都用了化名,贺敬之化名为“吴明”。他们还设计了接头暗语:“上级”称“父母”,“同志”称“兄弟姐妹”,“黑暗的国统区”称“这边”,“光明的陕甘宁边区”称“那边”。他们沿着嘉陵江,顺着川陕公路开始了翻山越岭的跋涉。

假使我们不去打仗,

敌人用刺刀

杀死了我们,

还要用手指着我们的骨头说:

“看,

这是奴隶!”

在贺敬之和几位同学千里徒步奔赴延安时,他把田间这首诗和田间整本诗集《呈在大风沙里奔走的岗卫们》全部抄在自己的小本子上,放在自己的衣袋里,在艰难的途中随时拿出来念着、背着、走着。

三

1940年7月,贺敬之踏上了延安这块热土!延河水、宝塔山,一孔孔窑洞,一块块田园,多么的新鲜,多么的迷人!这里是毛主席和党中央所在地呀,是革命者心中的灯塔和火炬呀!

8月,16岁的贺敬之经鲁艺文学系主任、诗人何其芳的面试后被录取。

贺敬之考入鲁艺还不到一年,即1941年6月就光荣地加入了中国共产党。那个夜晚,他曾与几个年轻的同伴,来到毛主席的窑洞前,看到窗纸上清晰地映出毛主席的身影,主席的手里握着笔……

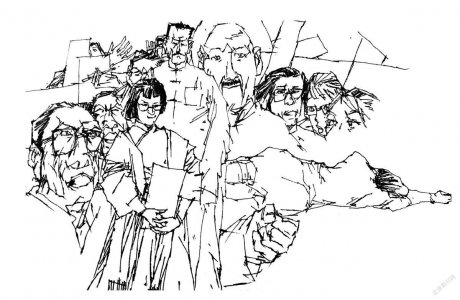

1942年5月23日,延安文艺座谈会召开。不久,即1942年5月30日,贺敬之在鲁艺的篮球场上,亲耳聆听了毛主席给鲁艺师生作的重要报告。他的座位靠得很前,毛主席在一张桌子前,穿着打补丁的衣服,生动地论述了文艺与生活、作家与人民群众、普及与提高等一系列文艺创作的根本问题。这让贺敬之的思想和创作都有了“腾跃”的升华。这一年,贺敬之从延安鲁艺文学系毕业。他曾说:“我在延安生活了6年,是我一生中最宝贵的从少年到青年的一段时间,我是1945年在抗日战争胜利后的一片欢乐声中离开延安的。”

在延安期间,贺敬之创作了大量诗、歌词、歌剧。《白毛女》这部新歌剧的诞生,标志着贺敬之在延安時期的创作攀上一个新的高峰。

早在20世纪40年代初.晋察冀边区就流传着“白毛仙姑”的故事。这是一个旧社会把人逼成“鬼”、新社会把“鬼”变成人的故事。为迎接党的“七大”,组织上成立了一个有贺敬之参加的“白毛女”创作组。这是一个精干的创作集体。在这部新歌剧中,贺敬之年轻的诗意的构思和表述得到了最大程度的发挥。在贺敬之早年创作的诗集《乡村的夜》里,他就描绘过被地主逼迫得走投无路,不得不抱着儿子投河自尽成为“水鬼”的五婶子,还有遭侮辱后变为在风雨中奔跑的“披头散发的女鬼”的夏嫂子等旧中国妇女的形象,以及小敏子、黑鼻子八叔等青壮年农民自发的反抗与斗争。这些人物的故事都曾闪现在他笔下“喜儿”“杨白劳”“大春”的形象之中。

相关阅读

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(