散文随笔:梦里回延安(4)

几回回梦里回延安

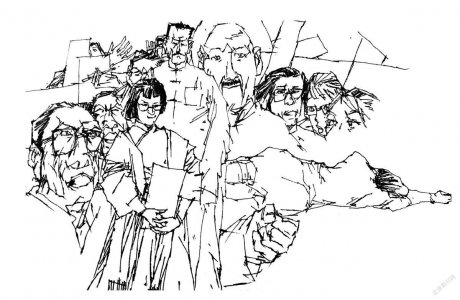

在延安期间,贺敬之和代表们参观了党中央当年在延安的各处旧址,在杨家岭山头上植树,又探访了他的母校鲁艺所在地桥儿沟的干部和乡亲。连续十多天,他那颗激动不已的心一直在剧烈地跳动着,他感到了母亲怀抱的宽厚和温暖。这首诗从“回”字落笔,循着诗人感情发展的线索,由初回延安,到追忆延安、畅谈延安、参观延安、歌颂延安,结尾又落笔于回延安上,构思精巧,浑然天成。全诗突出一个“情”字,无论是重回延安的激动和欢欣,还是对往昔成长的回忆,对团聚场景的描绘,抑或是对延安巨变的赞叹,对其历史功绩的颂扬,诗人始终把对延安的这种眷念和热爱之情凝结为对“母亲”的深深呼唤:“千声万声呼唤你,母亲延安就在这里”“手把手儿教会了我/母亲打发我们过黄河”“对照过去我认不出了你/母亲延安换新衣”。这种炽热而又自然的情感贯穿全诗,既热烈奔放又真切感人,饱含抒情诗的神韵。

贺敬之说:“我这首诗之所以引起读者共鸣并流传下来,只能说是由于写了我人生经历中对‘母亲’——延安、党、祖国的真情实感,是发自内心深处的声音。”他说:“当想到整个延安,想到这个名字标示的伟大历史内容和辉煌业绩,就不能不永远为之骄傲。想到作为它队伍中当年的一名小兵和今天还活着的一名老兵,我不能不感到无比荣幸。”

1999年9月,贺敬之途经沈阳,我们又得以相见。我陪着他参观了“九一八”历史博物馆,会见了一些诗友。一天下午,我们陪他去看望参加过延安文艺座谈会、曾写出《开不败的花朵》的老作家马加。马加重病在身,瘦得有些脱相,说话口齿不清,毕竟90岁高龄了呀!临别时,在那个离客厅几步远的楼梯口,马加突然背诵了敬之的诗句:“几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山……”这情景令在场的人都感动不已。

贺敬之是我崇敬和爱戴的诗人。他创作的一部部脍炙人口的作品影响了一代又一代的青年和文学爱好者。贺敬之是在毛主席的《讲话》指引下一步一步走向当代中国新诗高峰的。他说:“诗,必须属于人民,属于社会主义事业,按照诗的规律来写与按照人民的利益来写的相一致。”

原载《解放军报》2022年5月23日

相关阅读

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(