生活随笔:半截爆竹

年的门

腊七腊八,冻死毛鸭。

记忆中,上世纪70 年代初,辽西地区的腊月是寒冷的,生活条件差,吃的、穿的不好,感觉嘎嘎冷。小时候没穿过衬裤,穿着母亲手工做的棉衣棉裤在小山村里到处乱跑,一阵寒风袭来,顺着裤腿灌满裤裆,霎时,半截身子冰凉冰凉的。

腊八這天,母亲起得比往日早,为的是熬腊八粥。山村的腊八粥讲究,把黏高粱米、绿豆、红小豆、花生等各种杂粮掺在一起熬,最好再放上些许大枣。我的老家有这样一个民俗,就是用热的腊八粥往果树的树杈上抹,寓意把害虫的嘴粘住,转年的水果不生虫子。“快,起来!给果树粘虫子去!”母亲喊我。我揉了揉惺忪的眼睛,急忙穿上衣服,接过母亲递过来的半碗粥和一双筷子。这时,我惊奇地发现碗里还有两枚红通通、胖乎乎的大枣。我家秋天大枣收了两筐,母亲都拿到集市上卖了,怎么竟为了熬腊八粥留了一手?我暗自庆兴自己有了口福,因为大枣是粘不到树上的。出门到小院东侧,先给两株枣树抹粥,树高人小,只能用筷子夹着黏稠的粥,仰头,举手用力往树干上抹,粘完枣树,又粘西侧的两棵梨树和两棵桃树。那梨树,一棵是酸酸的安梨,一棵是甜甜的南果梨;那桃树,一棵是毛桃,一棵是柳桃,长得都很高。粘完了果树,半碗粥所剩无几,已硬邦邦冻在了碗里。第二年夏天,当我发现桃树上长出一串串毛毛虫,才知道抹腊八粥没管用啊。

唉,白搭了半碗腊八粥。

“吃了腊八饭,不用掐手算,离过年还有二十二天半。”父亲告诉我。大人盼耕田,小孩盼过年。盼耕田,就是播下希望的种子,祈盼一年到头风调雨顺,粮食丰收。盼过年,无非是盼穿一件新衣裳,放爆竹,拣(买)年画,贴春联,包饺子,吃年夜饭。年,是一个充满诱惑力的日子,是一个神圣的日子,更是一个时光坐标的节点。

“年好过,节好过,平时日子难过。”三十几户人家的小山村里,过了腊八,人们纷纷开始蒸豆包、做豆腐,不过,这些活儿不可能在一两天做完,因为碾子、石磨这些公用的粮食加工设备太少。好在入冬后,母亲不分昼夜,赶在年前给我们兄弟姐妹都做了一双新棉鞋,专等大年初一穿在脚上。

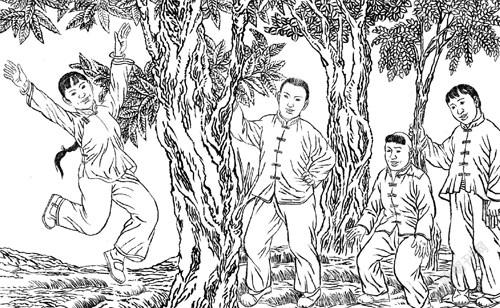

临近过年了,生产队每人分了三斤白面,过年可以包饺子了。哥哥用民办教师的几元补贴买了红纸,是用来写春联的,还买了三张年画,有《智取威虎山》连环画式的两张,贴在火炕对面的土墙上,我爬上柜子,站起来看了无数遍,画上的台词至今没忘。还有一张年画是什么内容,已记不清了。

我趴在炕上看哥哥写春联,他先是把红纸展开又叠好,一条条裁开,把炕桌放在炕上当书桌,研好墨汁,润开干涩的毛笔。写好一副,我就念给父亲母亲听,边念边默默地用心记,全然不去领会春联是什么意思。“爆竹声声辞旧岁,凯歌阵阵迎新春”“诗书传家久,耕读继世长”“喜迎新春”“出门见喜”“井泉兴旺”“肥猪满圈”等等,当然也少不了一个大大的门心“福”字。小山村的人都是沾亲带故的,每逢过年,就有村里人拿着红纸到我家向哥哥求字写春联,也有请哥哥去家里写的,哥哥总是高兴应允,有的写好了,还要亲自给贴上,防止把应该贴在猪圈的“肥猪满圈”贴错了地方。一副小小的春联,写出了希望,写出了乡情,贴出了喜气。

相关阅读

-

生活随笔:父亲的一辈子

十多年前,我把父亲从江西老家接到深圳生活,想尽儿子的一份孝心。但父亲对喧闹的城市总是有些不习惯,再加上方言太重,很难和他人沟通,而我和妻子白天都要上班,根本没办法

-

生活随笔:那些关于蝉的记忆

廖锦海 对于蝉,我历来不是很厌恶,但也不大喜欢,特别在炎热的夏天清晨,好不容易趁凉快睡个懒觉,栖息窗外柳树上的蝉儿竞争先恐后放声高歌,仿佛一支乐队在演奏高亢激越的曲子,我

-

精选散文:肝胆相照的友谊

和才,字蔚文,纳西族,1917年7月出生在丽江鲁甸乡阿时主村(今新主村),是一位传奇式的人物,他是自东巴神罗创立东巴教以来,第一位在现代学术界里工作而且有优异成绩,得领

-

生活随笔:那个终日不见阳光的房间

燕茈 1 夜半,周围静悄悄的。 小乖每天夜里都要哭醒几次,醒来就坐在床头,对着嫲嫲的房间哭喊:“嫲嫲,阿嫲嫲。”(嫲嫲,是客家方言中对奶奶的称谓)直到嫲嫲过来,喊句:“组惹(