国砚艺术馆,各种各样的砚台琳琅满目(2)

潭柘紫石砚媲美四大名砚

这一传说,在故宫博物院的历史资料也有记载:1447年,明朝正统年间最初开采紫石立的石碑,当年英宗派内官监太监何立,带人到京西马鞍山紫石产地开塘采石,定界立碑。碑文刻有“内官监紫石官塘界,钦差提都马鞍山工程管理太监何立”,碑石保存至今。紫石官塘有三个坑,两个明坑,一个暗坑,监工台设在对面的山上,在碑的西南部。何立发现,紫石料与宋端溪老坑料极其相似,命工匠制成砚台,送往宫中献给皇帝。皇上见砚台凝重典雅,紫光习习,犹似紫气东来,顿时龙颜大悦,犒赏有功之臣。后开办制砚作坊,紫石砚也就成了皇家贡品,由内务府造办处制造,专供皇帝御用。

清朝末年,因社会混乱等原因,随着制砚工匠流落民间,紫石砚及制作技艺也悄然隐迹民间。

小和尚的“双龙砚”我们没有见过,但在国砚艺术馆那方镇馆之宝《民族大团结》砚上雕刻的龙更是生动鲜活,精美绝伦,令人震撼。

国砚艺术馆门前的“砚”字石。

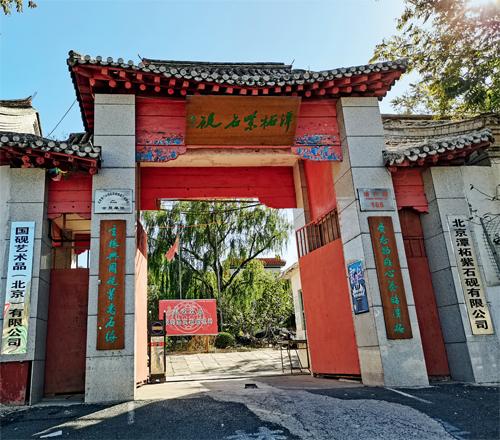

北京潭柘紫石砚有限公司大门口。

活起来的砚雕技艺

建国后,党和政府关心民间传统技艺的传承,潭柘紫石砚传统手工艺作为文化研究课题,自上世纪80年代起,隐迹多年的潭柘紫石砚制作技艺得到市、区政府的高度重视,被列为北京市星火计划落地门头沟区,对潭柘紫石砚雕刻技艺和生产加工进行挖掘、研究、整理,并广为传承。

1987年,故宫博物院时任副院长杨伯达,文物研究员李久芳、董正贺,经与故宫博物院史料核实,由董正贺执笔题写了“潭柘紫石,产于京西马鞍山,比邻潭柘寺,明季御用监,派内官监在此监督采石,至今尚存督办太监碑记;潭柘紫石砚,石质细腻,色泽深紫,蓄水不涸,研之发墨,堪与宋端溪老坑砚相媲美”的字幅,对潭柘紫石砚原产地、御用身份、砚的品质给予了准确定位。

门头沟区位于北京城区正西偏南,属太行山脉。土壤属地带性褐土,分为山地草甸、山地棕壤、褐土三大类;永定河穿区而过,河道长100余公里。区域特殊的地理位置、环境和气候,使这里的植被森林茂密,物种繁盛,矿产资源也十分丰富,主要矿产有煤、石灰岩、花岗岩、大理石、紫石等20多种。

潭柘紫石砚所用的原料潭柘紫石,形成于古生代的二叠纪,也是重要的成煤期。紫石比钢筋混凝土的密度还要大,也就是同等立方米的材料紫石更重,1立方米的钢筋混凝土是2.5吨,而紫石则是2.9吨。紫石略有紫红色细小颗粒,且带有“白垩斑”,间有石核呈眼状。质地细滑,酷似蜡质,在阳光下看似有闪光颗粒。

相关阅读

-

他的下一个“赌注”,是未来

陈雅琴 图被访者提供 “视频点播是一个燃烧巨资的行业,是有钱人的游戏,是冒险家的乐园,是大赌大赢的大智慧,而我有这个底气。谨慎思考,跨越风险,创投的经验和创业的经历让我在做

-

行走的罗曼蒂克未消亡

徐时雨 带着“问题”上路,是很多行者的状态。 凯鲁亚克作为“垮掉的一代”的代表,曾说:“他们基本上是‘宗教的一代,只是希望在路的另一侧找到信仰。”20世纪60年代,深受凯鲁亚克

-

诗意自然的歌者

李树峰 江山锦绣(黑龙江伊春带岭) 冯凯文 摄 我与冯凯文相识十五六年了。他退休十几年,我还经常能见到他在全国各地拍摄的风光作品陆续发表,虽然不常见面,但看了作品,就知道他一

-

“我在浙里”在浙台青手机摄影比赛获奖作品展

一线之隔 张子甫(中国台湾) 摄 轻艇点水 万家祯(中国台湾) 摄 家 赖衍瑞(中国台湾)摄 夕阳西下 谢慈慧(中国台湾) 摄 樸 林慧瑜(中国台湾) 摄 市井生活の人间烟火 叶嫦娴(中国