心灵与自然的交汇

心灵与自然的交汇

释藤

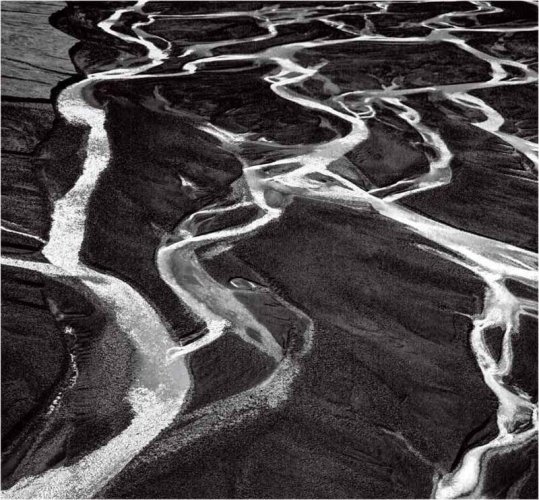

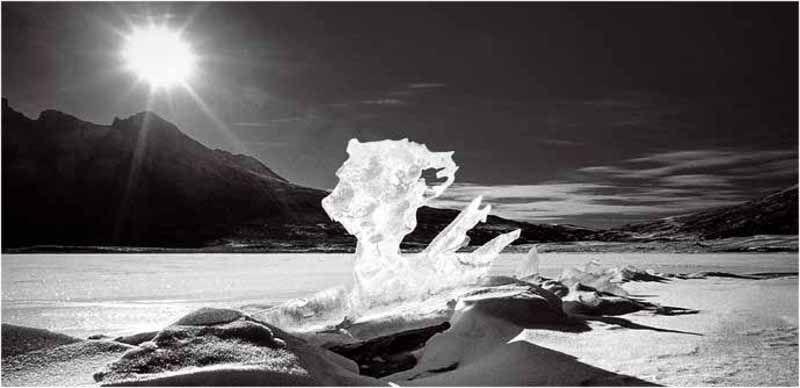

鄂木措湖(中国青海)2006年梅生 摄

方士庶在《天慵庵随笔》里说:“山川草木,造化自然,此实境也。因心造境,以手运心,此虚境也。虚而为实,是在笔墨有无间——故古人笔墨具此山苍树秀,水活石润,于天地之外,别构一种灵奇。”这几句话很适合形容梅生先生的摄影作品《山川典·草木纪》。

一山一石、一草一木、一丘一壑,在他的作品当中,俱呈现一种虚实相间的微妙意境,他眼里的河山草木,素朴却坚定、执着豁达却有着无尽的诗意,他用镜头在自然之间起伏穿梭,炼金成锦,把万物归化于内心的一种言说,这样的影像便具有了暖意,有了灵魂,有了深刻的内涵。梅生先生拍的是草木大地,河流山川,折射的卻是自我和观照的内心,是主观的生命情调与客观的自然景象交融渗透,从而形成了一种独特的视觉语言。

瑞士思想家阿米尔说:“一片自然风景是一个心灵的境界。”在摄影当中,许多人喜欢对景造境,化实景为虚境,创形象为象征,使得人类最高的心灵具体化、肉身化,这就是“艺术境界”。“外师造化,中得心源”,唐代画家张璨这两句训示,是这意境创现的基本条件。摄影更是如此,把普通的事物具体化,并运用艺术化的语言去呈现,在某种意义上是超越自我的手段,也是心灵链接外界的一条通道。

在梅生先生的作品当中,你窥见了心灵与天地间的某种默契,这是他和自然的对话,与草木的一种凝视,这些图像中隐隐透露着他的敬畏之心,既有个人的哲思,也具有深厚的情感诉求。山川辽阔,草木无声,但是影像却似无形之中的一把双刃剑,折射着艺术家的体察和思考,具象又意象,空灵而梦幻。

看山不是山,看水不是水,山水草木皆是表达的对象,视觉的无声倾诉却穿透着独有的力量,用文化浸润的事物才是最打动人心的,在梅生先生的作品当中,我们感受到了这样的微妙和意境,是为记之!

相关阅读

-

诗意自然的歌者

李树峰 江山锦绣(黑龙江伊春带岭) 冯凯文 摄 我与冯凯文相识十五六年了。他退休十几年,我还经常能见到他在全国各地拍摄的风光作品陆续发表,虽然不常见面,但看了作品,就知道他一

-

他的下一个“赌注”,是未来

陈雅琴 图被访者提供 “视频点播是一个燃烧巨资的行业,是有钱人的游戏,是冒险家的乐园,是大赌大赢的大智慧,而我有这个底气。谨慎思考,跨越风险,创投的经验和创业的经历让我在做

-

“我在浙里”在浙台青手机摄影比赛获奖作品展

一线之隔 张子甫(中国台湾) 摄 轻艇点水 万家祯(中国台湾) 摄 家 赖衍瑞(中国台湾)摄 夕阳西下 谢慈慧(中国台湾) 摄 樸 林慧瑜(中国台湾) 摄 市井生活の人间烟火 叶嫦娴(中国

-

行走的罗曼蒂克未消亡

徐时雨 带着“问题”上路,是很多行者的状态。 凯鲁亚克作为“垮掉的一代”的代表,曾说:“他们基本上是‘宗教的一代,只是希望在路的另一侧找到信仰。”20世纪60年代,深受凯鲁亚克