石广智:中国传统文化的视觉思考(2)

石广智:中国传统文化的视觉思考

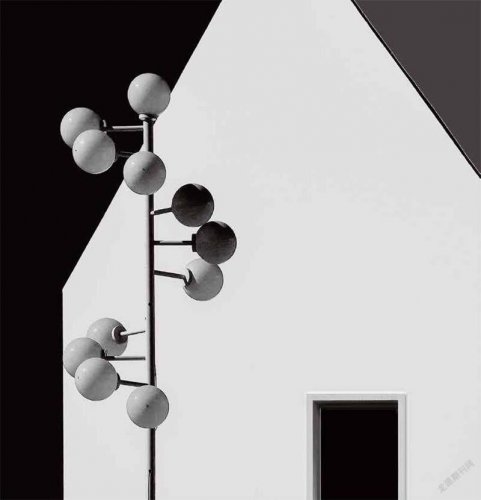

摄影界经常谈论“跨界”,从某种意义上来说,我的创作手法在20多年前就已经实现摄影的“跨界”。1990年代末,我使用胶片拍摄的《花非花》系列作品,大多采用了“丹青乳剂互助法”。那时的拍摄效果比较具象、秀美,主要由于当时我绘制的“丹青”陪体大多接近写实。时隔20年后的2019年,我将更抽象、厚重的“丹青”元素作为陪体,并加上一些新的拍摄手法和技巧,对古街巷等题材进行了一种全新的艺术表达。通过不断探索实践,我觉得这种全新的、厚重的大笔触“丹青”陪体用在古街巷的表达上更具特色。

在我的一些主题作品中,陪体始终是服务于主体的一个符号,或者说是一种元素。这些陪体元素都是我亲手涂鸦,如早期《花非花》系列的大部分作品,以及近几年拍摄的《荷塘印象》《写意白桦》《写意古街巷》等系列。当然,也有陪体元素来自拍摄主体本身或自然环境中的相关物体,如2021年发表在《摄影世界》杂志第1期的《草原寻梦》系列。通过这些提前构思的元素完善摄影主体的视觉表达,使其呈现出与众不同的“画影叠曝”效果。

摄影是一种视觉表达艺术,若画面本身不能吸引读者,那么它就是一张杂乱无章的废纸。

我从2021年开始拍摄《写意古街巷》,至今仍在拍摄中。创作一直很顺利,还没碰到哪一个环节让我耗费过多心血。因为在拍摄技术技巧层面已经较为成熟,只要能想到的画面,都可以实现。一路走过来,我拍摄的大多是身边的、我喜欢的、适合我的主题。因此,我在20余年摄影生涯中所做的一切都是自己喜欢与擅长的。

古建筑也是我喜欢拍摄的题材之一。三坊七巷是福州历史文化的名片,但我们今天看到的三坊七巷大多已经过翻新改造或重建,显得过于“漂亮”,几乎失去了原有的岁月感。

因此,我尝试通过“丹青乳剂互助法”艺术性地再现这些古街古巷所经历的岁月沧桑,并试图使观者透过作品的表象穿越时空,感受它们曾经的辉煌。

创作过程中,我通常会盯着一个场景或同一个机位反复拍摄,力求不断超越,从中择优。在不同的时间段或天气条件下,我会多次造访拍摄场景,不会因此前已拍摄出个人比较满意的作品而就此罢休。有特色且上镜的建筑环境,我甚至会造访20余次,并且每一次都有不同的感受与新的收获。

相关阅读

-

“我在浙里”在浙台青手机摄影比赛获奖作品展

一线之隔 张子甫(中国台湾) 摄 轻艇点水 万家祯(中国台湾) 摄 家 赖衍瑞(中国台湾)摄 夕阳西下 谢慈慧(中国台湾) 摄 樸 林慧瑜(中国台湾) 摄 市井生活の人间烟火 叶嫦娴(中国

-

行走的罗曼蒂克未消亡

徐时雨 带着“问题”上路,是很多行者的状态。 凯鲁亚克作为“垮掉的一代”的代表,曾说:“他们基本上是‘宗教的一代,只是希望在路的另一侧找到信仰。”20世纪60年代,深受凯鲁亚克

-

他的下一个“赌注”,是未来

陈雅琴 图被访者提供 “视频点播是一个燃烧巨资的行业,是有钱人的游戏,是冒险家的乐园,是大赌大赢的大智慧,而我有这个底气。谨慎思考,跨越风险,创投的经验和创业的经历让我在做

-

诗意自然的歌者

李树峰 江山锦绣(黑龙江伊春带岭) 冯凯文 摄 我与冯凯文相识十五六年了。他退休十几年,我还经常能见到他在全国各地拍摄的风光作品陆续发表,虽然不常见面,但看了作品,就知道他一