花之魂魄 美之流年

花之魂魄 美之流年

李树峰

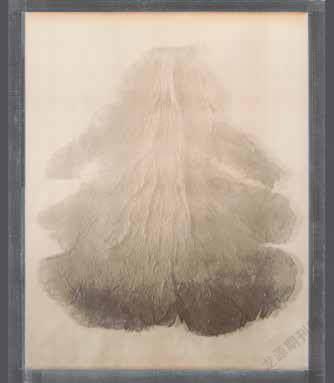

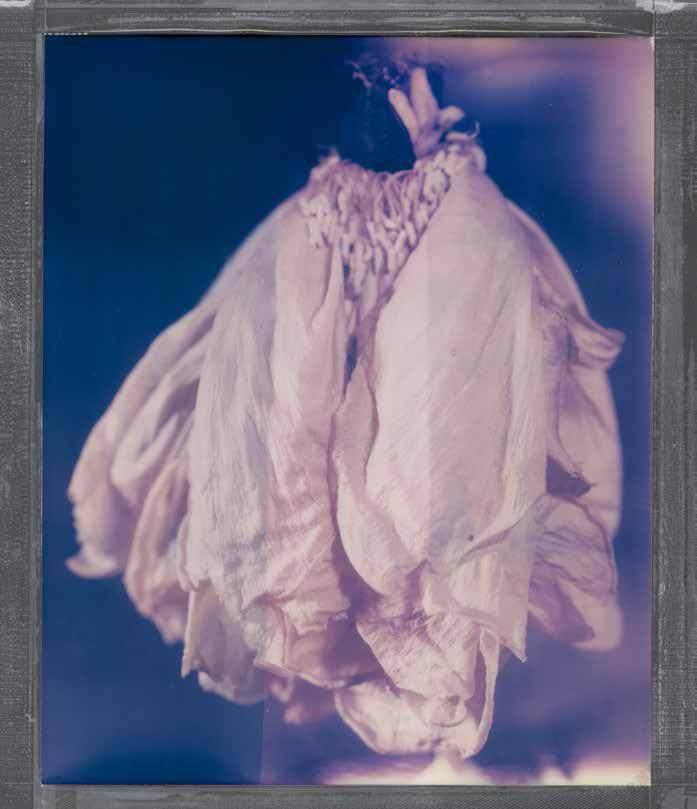

国色·花咏03 王昆峰 摄

王昆峰把自己半世情缘,都献给了牡丹。他是洛阳人,一直生活在洛阳。每年“人间四月芳菲尽”的时候,洛阳牡丹正盛开,冲天香阵透人间。然而,牡丹花期不长,“姚黄魏紫开次第,不觉成恨俱零凋。”一年只有一季。2008年之前,他先后拍摄了花朵和花阵系列。花朵系列,拍摄的都是花儿的最佳状态,独株挺立,随风摇曳,花瓣和花蕊层层叠叠,结成一个整体,色彩绚丽,画面里还保留着花儿所处的地表形态。花阵系列,用当时风光摄影流行的617画幅的形式构图,画面中不再是独株牡丹,而是两株以上的一片花儿,构成一个阵容,画面里有更远的背景显示。这组作品里花儿与花儿的关系,如此和谐,就像姐妹挽手一起跳舞迎面走来一般,观众不免欣喜惊诧于她们的耀眼夺目了。2017年,他用微距的方式直接拍摄,形成了一个新的系列—《国色·花语》。牡丹花瓣、花蕊的寸方局部,被放大到了长边一米以上的幅面,呈现了非同寻常的花之精、蕊之髓,效果令人惊异。其影像的锐利、色彩的绚烂,摇曳多姿,难以言表。这些作品“大写”了牡丹的骨骼与结构,解析出花蕊内在的质感和旋律,让我们在一种难以言传的芬芳气息和美好里,徜徉、沉醉、回味,我曾经说,这是一个摄影家对花儿内心的最隆重打开,是影像世界对花卉自然最虔诚的礼赞。

我原以为他的牡丹系列到此打住了。没想到他是一个执拗到底的人。在之后的探索中,他使用上億像素的飞思相机拍摄,采用焦点堆栈的方法,试图进一步打开国色牡丹更内在的品格。经过反复的实验,他推出了一个新的系列—凋零中的单朵牡丹,他称之为“魂”“姿”“梦”。这一组以超写实方式创作的牡丹花,每一幅都是单株牡丹,豆绿赵粉、青龙洛红、魏紫姚黄,应有尽有,但花儿已败,姿容凋零。面对这组作品,我很长时间里,反复端详,不知道如何评价。按照敏斯特堡的命题—孤立产生美,这组作品就是一个示范。一朵朵的花,被孤立在一个个矩形中,让我们凝视和观照,你会感觉陌生,牡丹花的生命存在第一次被如此庄严、隆重地捧到了“在场”的位置上,人与花相遇,进而内心颤动,产生一种相识恨浅、相见恨晚的冲动。如果按照克莱蒙特·格林伯格的现代主义观点来观看,这组作品实现了平面性,舍弃了原来基于带环境的具象而生发出的诗意联想,也放弃了花朵置身于具体环境的深度追求,让花朵本身的边缘、叶脉作为线条,形成了“推—拉”关系,色彩形成过渡和对比关系,来自创作者观看的心理本能呈现为平面形式,具备了抽象表现的某些特征。但摄影与绘画不同,它必须在四条边框的压迫下,设计画面,并不能摆脱焦点透视关系,而上亿像素的油润、锐利的品质,把色块各自前后位置表现得无比真切,客观上对透视又做了增强。追求抽象表现的绘画感,会更加着力于平面性的形成,而摄影的透视更突出的是事物的前后关系。这是一个平面上的具象在两个方向形成的张力,也刚好表征了此类作品在绘画与摄影间的矛盾位置。细思细想,这几乎是一个悖论。

相关阅读

-

诗意自然的歌者

李树峰 江山锦绣(黑龙江伊春带岭) 冯凯文 摄 我与冯凯文相识十五六年了。他退休十几年,我还经常能见到他在全国各地拍摄的风光作品陆续发表,虽然不常见面,但看了作品,就知道他一

-

行走的罗曼蒂克未消亡

徐时雨 带着“问题”上路,是很多行者的状态。 凯鲁亚克作为“垮掉的一代”的代表,曾说:“他们基本上是‘宗教的一代,只是希望在路的另一侧找到信仰。”20世纪60年代,深受凯鲁亚克

-

他的下一个“赌注”,是未来

陈雅琴 图被访者提供 “视频点播是一个燃烧巨资的行业,是有钱人的游戏,是冒险家的乐园,是大赌大赢的大智慧,而我有这个底气。谨慎思考,跨越风险,创投的经验和创业的经历让我在做

-

“我在浙里”在浙台青手机摄影比赛获奖作品展

一线之隔 张子甫(中国台湾) 摄 轻艇点水 万家祯(中国台湾) 摄 家 赖衍瑞(中国台湾)摄 夕阳西下 谢慈慧(中国台湾) 摄 樸 林慧瑜(中国台湾) 摄 市井生活の人间烟火 叶嫦娴(中国