无限生命的花(2)

无限生命的花

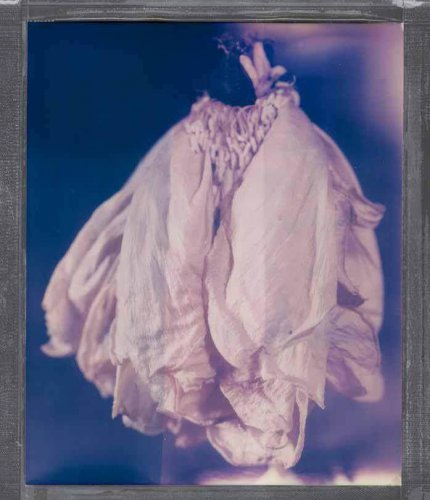

对于王昆峰来说,拍花的摄影之路调了180度的头,开启了一场全新的视觉之旅。凋谢的花朵,如同经历了一场涅槃,枯萎、褶皱、凋落,然后,它们获得了新生。不需要玄妙的光影来烘托,也不需要特别的视角来挖掘,正面、平视的视点中,牡丹花如它所昭示的那般自信、自然地展示出优美的形态,而丰沛的色彩体现在每一片花瓣的褶皱起伏里。高品质的影像,细腻地刻画出干枯花瓣和叶脉的别样质地,恰是一种人们并不熟悉的柔韧感。在《国色·花梦》系列中,王昆峰惊喜地在新的生命时间坐标中欣赏牡丹,见证它们层层散落,片片残破,瓣瓣支离破碎的重生之旅。从整体到局部,景别不断靠近,王昆峰用已然熟悉的微距镜头打开花之生命的抽象新世界。有的好像一张藏宝地图,在断断续续的静脉线条中是神秘的符号指示。有的是航拍下阳光勾勒的蜿蜒海岸线吧?不,那竟然是干枯残破的牡丹花瓣长出了霉菌绒毛。生命真的再次降临。造物主显灵了,这场向生而死的旅程以另外一种微观的形式重新开启了宏伟的生命之路。王昆峰的摄影艺术世界也伴随着牡丹花涅槃重生的奇迹打开了全新的领域。他不再被动地等待季节,等待花开,等待阳光与雨露。当王昆峰能够在牡丹的每一种生命的状态中创造性地认知美,他的影像创作在时间的维度上打破了束缚,获得了解放,更让审美的精神探索获得了绝对的自由。

摄影艺术视觉追求的原动力之一来自于技术。数字时代一方面使摄影获得了精准影像的红利,也让各种物质性、手工性的技艺重返视野。王昆峰在与摄影友人的交流中认识了宝丽来8×10照片的独特魅力。宝丽来大幅面一次成像是一个相对陌生而新鲜的视觉样态,一方面底片大,细节多,层次丰富,另一方面照片清晰度低,经常出现不规则影像杂纹,画面上有一层灰调子,透着一股朦朦胧胧的怀旧感。大幅面宝丽来技术深受一些欧美顶级摄影师热爱,被尊为贵族影像。王昆峰大胆地设想,用宝丽来技术拍摄牡丹花,特别是拍摄凋零的牡丹花,寻找一种新生命意义的图像风格。

数字锐利控制的影像时代,王昆峰一度以1亿和1.5亿像素的数码相机,运用焦点堆栈技术,以高度清晰的视觉力量将枯萎的牡丹花塑造为一朵朵狂风中不败的精灵之花。宝丽来大幅面照片的视觉表现则完全背道而驰。对于摄影师来说,接纳色彩和影调明暗的不可控,不是放弃技术的标准,而是影像风格的选择。《国色·花咏》系列中,特写镜头中一朵朵凋零的花,完全超出人们对鲜花绽放的刻板想象,个个样态奇特,毫无残败之气,反而生气盎然。彩色宝丽来色彩的不真实还原,蓝紫色调浓稠,画面暗影调浓重。黑白宝丽来影像反差小,花瓣柔软的细节影纹清晰可辨。褶皱的花瓣是时间的表述。残败的花以开放的姿态,体现着生命的深沉力量。王昆峰甚至还收集完全跌落干枯的花瓣,给它们拼合组装,形成饱满的图案。一切衰落中都有一种美的存在。宝丽来影像举轻若重地将时间与空间的维度全面打开,让我们读懂抽象世界中花的生命如何生生不息。

相关阅读

-

行走的罗曼蒂克未消亡

徐时雨 带着“问题”上路,是很多行者的状态。 凯鲁亚克作为“垮掉的一代”的代表,曾说:“他们基本上是‘宗教的一代,只是希望在路的另一侧找到信仰。”20世纪60年代,深受凯鲁亚克

-

他的下一个“赌注”,是未来

陈雅琴 图被访者提供 “视频点播是一个燃烧巨资的行业,是有钱人的游戏,是冒险家的乐园,是大赌大赢的大智慧,而我有这个底气。谨慎思考,跨越风险,创投的经验和创业的经历让我在做

-

“我在浙里”在浙台青手机摄影比赛获奖作品展

一线之隔 张子甫(中国台湾) 摄 轻艇点水 万家祯(中国台湾) 摄 家 赖衍瑞(中国台湾)摄 夕阳西下 谢慈慧(中国台湾) 摄 樸 林慧瑜(中国台湾) 摄 市井生活の人间烟火 叶嫦娴(中国

-

诗意自然的歌者

李树峰 江山锦绣(黑龙江伊春带岭) 冯凯文 摄 我与冯凯文相识十五六年了。他退休十几年,我还经常能见到他在全国各地拍摄的风光作品陆续发表,虽然不常见面,但看了作品,就知道他一