在水一方(2)

在水一方

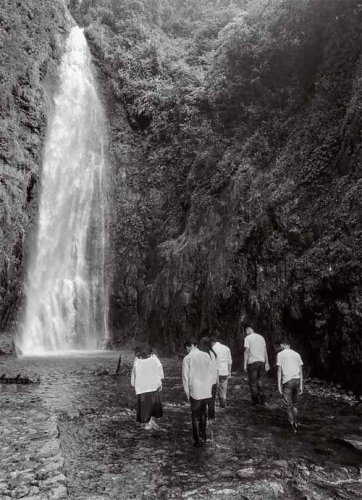

“可望而不可即”,已成为汪远强一种惯用的悬念伎俩。他往往选择一个远远观看的视角,以传达他叙事手段的诠释:农人走过古老的桥去劳作;于山坡于水田,于大山深处,于家门吃饭,于水边行走,一切祥和如春,一切恍若梦中。也因此,“在水一方”的词性得以重述。汪远强的惯例,即是他回不去的童年山野故乡,无法去沟通意义,也索性将意义搁置,且让图像叙述。罗兰·巴特认为,“摄影的所思很简单平凡,毫无深度:只是‘此曾在’。”汪远强所拍摄的“此曾在”,却与他少年时代乡村生活的“此曾在”,交织一起,欲言又止模棱两可;并非由于句法的因素,而是在于他广泛拍摄时的偶遇,一种论述而非语言的设计。

1870年左右,有一个叫约翰·汤姆逊的英国人,不远万里,带着笨重的照相机,企图将他的所见所闻,如实地传递给他的国人。他拍摄了大量的晚清中国,以及晚清的中国人,以图文并茂的方式,让现在的我们,可以窥见晚清时代的,真实存在过的中国。

汪远强的方式,完全不同于汤姆逊,他没有文字记录,他不多做解释,譬如《歙县上丰乡姬川村(2016.2.18)》,附加情感的描绘设在零度,所有交予图像言说。但是,汪远强的画面,却有些与汤姆逊相似,他们自设为旁观者,冷静,原样照搬;保留所看到的原来的模样,不去干预,仅仅是为了传递信息;不去标榜被理论要挟,因而也是摄影理论或者流派所不能承认的。我们看《歙县上丰乡姬川村(2016.2.18)》,这张照片的叙述方式,既不是风光,也不是纪实,只是一个早春偶遇的随手笔记,剔除叙述摒弃理念,亦如汤姆逊那样“如实地传递”。那么汪远强要将这些信息传递给谁呢? 我猜测也许汪远强假设了未来的读者,那么未来有多远呢?汤姆逊的照片,是一则例子。

还是那幅《歙县上丰乡姬川村(2016.2.18)》,构图均衡扑茂,毫无技巧,只在细节处透出淡淡的忧伤。这与汤姆逊有颇多相似,汤氏的许多中国风景的照片,同样的安静如水、不加修饰。在汪远强看来,所有发生在大山深处的事体,都是自然而然,理所当然的,没有必要加以渲染。再譬如《祁门县闪里镇桃源村(2018.12.12)》,仔细观看,照片里记录了一队送葬的农人,但这不是主题,我们看到画面最突出的是一排古树,最大的一棵树斜歪着,想来这棵古树有百年以上的年龄,对比之下,人类的寿命真不算什么。因此可以定义,这是一张关于时间哲思的照片。这张照片,仍然是四平八稳的构图方式,或者说,汪远强的照片一直沿用着这种平淡、均衡、极其稳定的构图,择取类似人眼睛视域的现场观看。许多现场的农家锁事、日常劳作,等等,均不是事件,而是生活琐屑。汪远强通过均衡方式构图,与悲悯、与怀恋、与回望、与难以回到从前的复杂、杂糅、陈杂的诸多情绪,一同构成他自我的视觉语言。

相关阅读

-

诗意自然的歌者

李树峰 江山锦绣(黑龙江伊春带岭) 冯凯文 摄 我与冯凯文相识十五六年了。他退休十几年,我还经常能见到他在全国各地拍摄的风光作品陆续发表,虽然不常见面,但看了作品,就知道他一

-

“我在浙里”在浙台青手机摄影比赛获奖作品展

一线之隔 张子甫(中国台湾) 摄 轻艇点水 万家祯(中国台湾) 摄 家 赖衍瑞(中国台湾)摄 夕阳西下 谢慈慧(中国台湾) 摄 樸 林慧瑜(中国台湾) 摄 市井生活の人间烟火 叶嫦娴(中国

-

他的下一个“赌注”,是未来

陈雅琴 图被访者提供 “视频点播是一个燃烧巨资的行业,是有钱人的游戏,是冒险家的乐园,是大赌大赢的大智慧,而我有这个底气。谨慎思考,跨越风险,创投的经验和创业的经历让我在做

-

行走的罗曼蒂克未消亡

徐时雨 带着“问题”上路,是很多行者的状态。 凯鲁亚克作为“垮掉的一代”的代表,曾说:“他们基本上是‘宗教的一代,只是希望在路的另一侧找到信仰。”20世纪60年代,深受凯鲁亚克