风景的呈现与文化的浸润(2)

风景的呈现与文化的浸润

陈小波:

我们在心里面对风光摄影师都是充满敬意的。我在这次展览中看到了非常现代化的表现、国际化的表现、当代性的表现。我们的确要对这次展览进行深入的探讨、广泛的传播。这是本次研讨会的意义所在。

李楠(《景观·山悟》王达军摄影艺术展学术主持,《南方周末》图片总监、评论家、策展人):

一个优秀的风光摄影师,我们无法用标签去标记他。他本身一直在推陈出新,我们对他的认识、评价、理解,也要与时俱进。标签是固定的,但是艺术的探索和摄影家的追求是永无止境的。这是我第二次为王达军撰写学术评论,在并不长的间隔里给同一位摄影家两次撰写评论,一个重要的原因是摄影家本人和他的作品拓宽了自身的边界和可能,同时也给我们的阐释提供了更多的可能。

如果说摄影作品和艺术作品是摄影家、艺术家内心激情的呈现,那么,理论和评论也是跟生命息息相通的。它同样是来自于对生命体验、生命激情的反应和呼应。在摄影艺术中,理论和实践是一脉相通的。借此机会,简要谈谈对王达军这组作品的认识,也是我为什么选择“面向当代的风景”作为我评论文章的标题。

为何是“面向当代的风景”?人类自有史以来,就在风景之中,就在构建风景,所以风景对人类来说,既是观看的对象,也是观看的结果。

风景摄影作为一种摄影的形态,在中国的发展可谓是跌宕起伏。如今,整个摄影生态,包括风景摄影生态也呈现了与前不同的样态。我们评价一个摄影家的时候,一定要把它放在坐标系里面评价。一方面,从唯美风光和冷峻景观的简单二元对立和持续争论中,我们在寻找一条更新的道路;另一方面,在对文化传统的拟古似的模仿和眷念,与对现代数字技术的渴望和依赖的矛盾混合中,我们同样在寻找新的探索之路。王达军《景观·山悟》就是在这样的现实背景下诞生的。当然,这里面有作者个人的探索,但个人的探索跟时代的探索和环境是分不开的,把它放在这样的坐标系里面,完全有理由把它称之为“面向当代的风景”,因为它作品诞生于当下,也面向当下,也要接受当下的观看和考验。

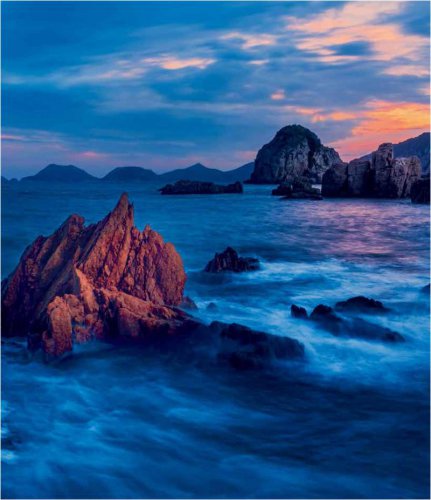

何以面向当代的风景?《景观·山悟》这组作品拍的是四姑娘山,用非常独特的语言来展现一座山、一个地域。在我看来,作品的重点不在于“山”,甚至也不在于“悟”,不是简单地从风景里面得到一种体验,而是“空山不见人,但闻人语响”。每一幅照片中都没有出现人,但是每一幅照片的后面也都是人的主体性的张扬。这便是我们面向当代的一个非常重要的方式。目前,整个人类社会面临的当代性问题就是:人类创造了科技的日新月异,也由此带来了各种机遇和挑战,即“人类的机器化”和“机器的智能化”。

相关阅读

-

“我在浙里”在浙台青手机摄影比赛获奖作品展

一线之隔 张子甫(中国台湾) 摄 轻艇点水 万家祯(中国台湾) 摄 家 赖衍瑞(中国台湾)摄 夕阳西下 谢慈慧(中国台湾) 摄 樸 林慧瑜(中国台湾) 摄 市井生活の人间烟火 叶嫦娴(中国

-

诗意自然的歌者

李树峰 江山锦绣(黑龙江伊春带岭) 冯凯文 摄 我与冯凯文相识十五六年了。他退休十几年,我还经常能见到他在全国各地拍摄的风光作品陆续发表,虽然不常见面,但看了作品,就知道他一

-

行走的罗曼蒂克未消亡

徐时雨 带着“问题”上路,是很多行者的状态。 凯鲁亚克作为“垮掉的一代”的代表,曾说:“他们基本上是‘宗教的一代,只是希望在路的另一侧找到信仰。”20世纪60年代,深受凯鲁亚克

-

他的下一个“赌注”,是未来

陈雅琴 图被访者提供 “视频点播是一个燃烧巨资的行业,是有钱人的游戏,是冒险家的乐园,是大赌大赢的大智慧,而我有这个底气。谨慎思考,跨越风险,创投的经验和创业的经历让我在做