一个文明的心灵图像(2)

一个文明的心灵图像

而这一心源,便可上溯至庄子的“独与天地精神往来而不敖倪于万物,不谴是非,以与世俗处。”道家强调自我自觉的超越,同时强调这个超越必须是在对群体的涵摄,与万物的联结中去完成。这一过程,也就是“体道”——即精神上与“道”合为一体,并形成“道”的人生观,抱着“道”的生活态度,以求现实和精神之家园。可谓“本无心于艺术,却终成为人生而艺术”。犹如庄子笔下那位著名的疱丁,将屠宰之技,合乎《桑林》之舞,乃中《经首》之会,事毕释刀对曰:“臣之所好者道也,进乎技矣。”

何以能如是?其一,疱丁自述“未尝见全牛”,即他与牛之间并无对立,即心与物的对立在此解消了;其二,疱丁“以神遇而不以目视,官知止而神欲行”,即手与心的距离消弭了,技术对心的制约解除了。解牛,不再是一套机械刻板的技术动作,而是一场因技术解放带来的从心所欲的精神游戏。最后,技进乎道便不再是一种比喻,而是落实到生活中的关于心灵彻底获得自由的真实体验。由此可知,最高的道与最高的艺术精神,本质上是完全一致的。进一步说,观念的最高形式便是人格;最高的艺术,便是以最高的人格为对象的。

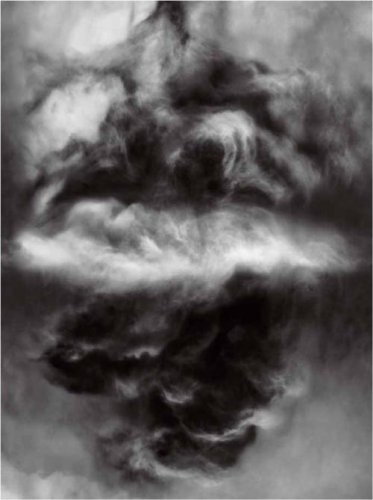

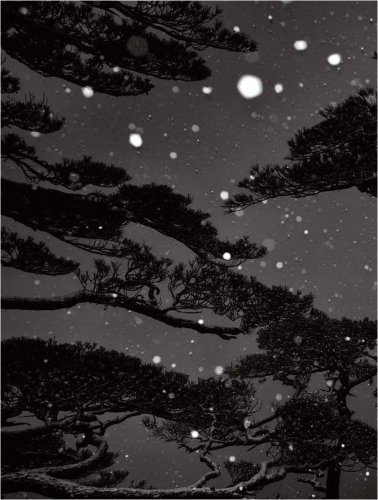

李英杰拍摄《太极三部曲Ⅲ·河洛象》的动因,从事实层面看,是他长期在此区域内工作,由这一客观原因所推动。但这一客观原因显然无法解释他何以能将“太极”与“河洛象”演绎得如此汪洋恣肆、出神入化。显然,李英杰并不是以摄影来为“太极”与“河洛象”既有的符号系统做注脚,将内在的“传神”理解为外在“形似”的复制与平移,而是建构了一个全新的视觉系统,刻意解除了“形似”的干扰和束缚,以貌似最远的距离抵达了对象的核心:太极与河图、洛书,都是人类与自然对话的产物,是远古祖先仰望星空之时从宇宙中汲取的原初智慧——中国文明造型之源在于天象;天象中的秩序、规律与变化,对应着地上人间的制度、规范与更迭。

所以,他并不是仅仅在河洛完成“河洛象”,而是走出河洛,赴南海、探西藏、流连忘返于喜马拉雅山、珠穆朗玛峰、南迦巴瓦山下,登临昆仑山脉,远至日本、芬兰、冰岛、英国、法国、荷兰、俄罗斯、美国——真正的动机便是这在全世界“体道”的过程,便是心灵打破一切画地为牢之后付诸行动的游目骋怀、酣畅淋漓。他不是在寻找影像的素材,而是在与文化中的自我相遇——与“一生二、二生三、三生万物”中那个真正的“一”相遇。

道,从抽象去把握时,是哲学的、思辩的;从具象去把握时,是艺术的、生活的。

因此,可知一中有万物,万物归于一。中国的艺术精神将艺术引向心灵的自由。这一路标在歧路纵横的当下,意义愈加显明深远:西方经历了现代主义的“祛魅”,原本由宗教信仰提供的终极意义崩溃坍塌,“上帝死了”,但“正是我们杀死了上帝”。人们不得不重新寻找生活的意义,填补虚无主义留下的巨大空洞。心灵在无所寄托中孤独漂流,如何面对与解决心灵的问题,成为最重要、最迫切的使命。这当然也直接反映在艺术创作上——来自于东方的禅,对西方当代艺术的深远影响是不言而喻的。禅将心灵视为一个整体,而心灵的完整是心靈获得自由的前提。但我们自身,却时常在文化的极度不自信和支离破碎中失落了己心,转而捡拾西方的碎片余屑,却无论如何拼凑不成真正意义上的当代艺术。

相关阅读

-

诗意自然的歌者

李树峰 江山锦绣(黑龙江伊春带岭) 冯凯文 摄 我与冯凯文相识十五六年了。他退休十几年,我还经常能见到他在全国各地拍摄的风光作品陆续发表,虽然不常见面,但看了作品,就知道他一

-

“我在浙里”在浙台青手机摄影比赛获奖作品展

一线之隔 张子甫(中国台湾) 摄 轻艇点水 万家祯(中国台湾) 摄 家 赖衍瑞(中国台湾)摄 夕阳西下 谢慈慧(中国台湾) 摄 樸 林慧瑜(中国台湾) 摄 市井生活の人间烟火 叶嫦娴(中国

-

行走的罗曼蒂克未消亡

徐时雨 带着“问题”上路,是很多行者的状态。 凯鲁亚克作为“垮掉的一代”的代表,曾说:“他们基本上是‘宗教的一代,只是希望在路的另一侧找到信仰。”20世纪60年代,深受凯鲁亚克

-

他的下一个“赌注”,是未来

陈雅琴 图被访者提供 “视频点播是一个燃烧巨资的行业,是有钱人的游戏,是冒险家的乐园,是大赌大赢的大智慧,而我有这个底气。谨慎思考,跨越风险,创投的经验和创业的经历让我在做